Inaugurée en 1929, la Maison du Japon est l’une des premières constructions étrangères du campus. Elle reflète les ambitions diplomatiques du Japon et affirme une présence culturelle forte dès les débuts de la Cité

Le projet d'une Maison du Japon voit le jour à l’initiative du duc Saionji Kinmochi, homme d’État japonais et figure du pacifisme libéral, avec le soutien financier du mécène Jirohachi Satsuma. Dans un contexte de rapprochement culturel entre la France et le Japon à l’entre-deux-guerres, la création de cette maison répond à une ambition claire : offrir aux étudiants japonais un lieu d’accueil moderne et fonctionnel, tout en affirmant une présence culturelle forte au sein de la Cité. Première maison asiatique, elle symbolise dès l’origine le rôle croissant du Japon dans les échanges scientifiques et intellectuels internationaux. Elle deviendra au fil des décennies un repère pour des générations de chercheurs, artistes et étudiants, et un lieu emblématique du dialogue franco-japonais.

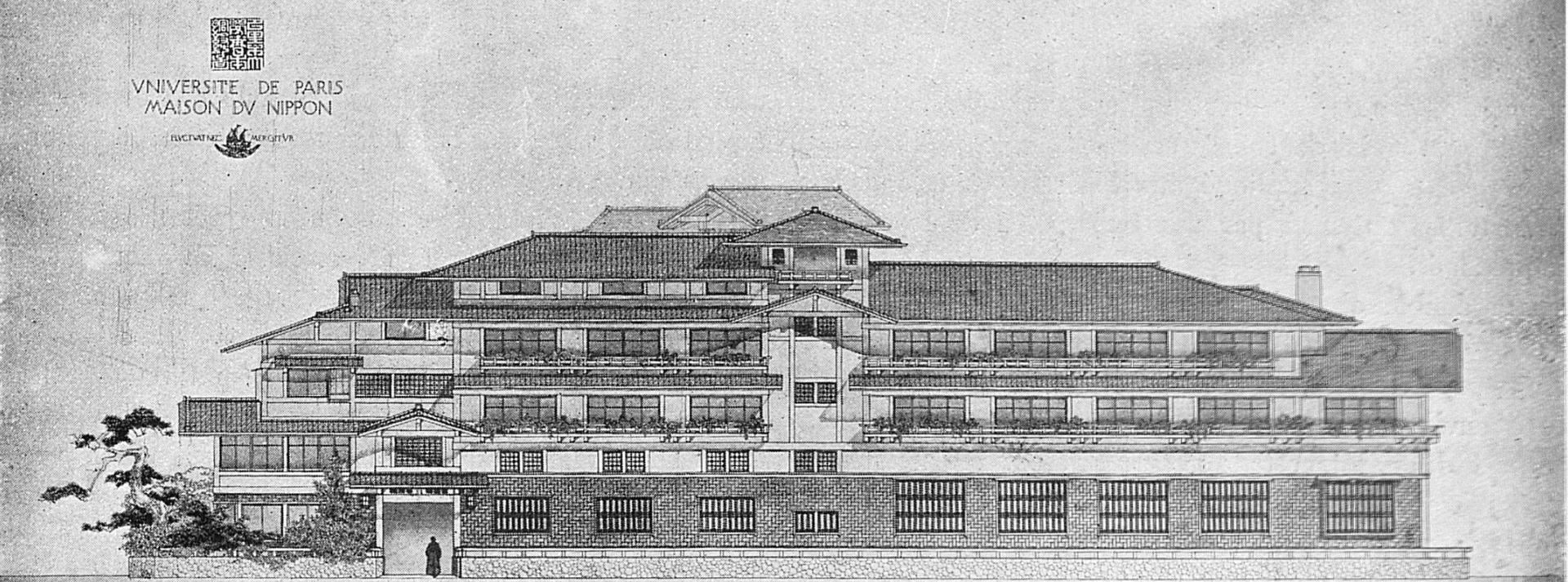

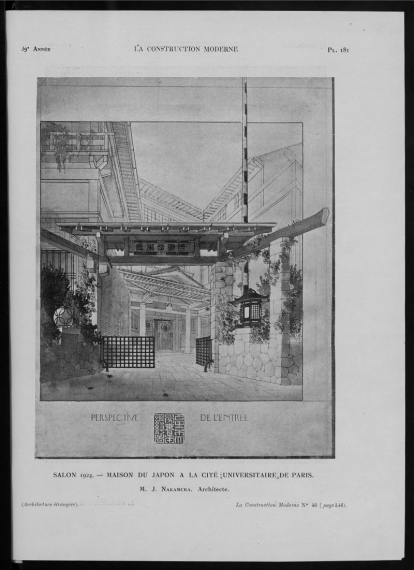

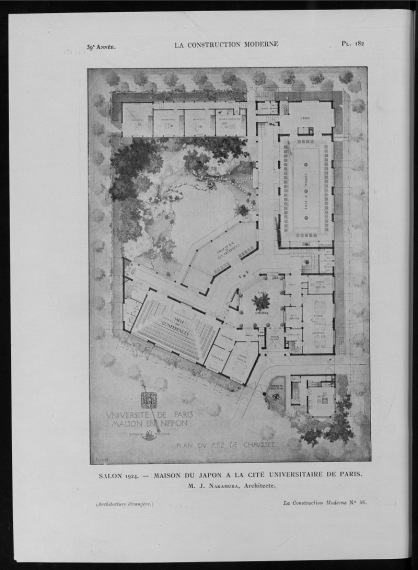

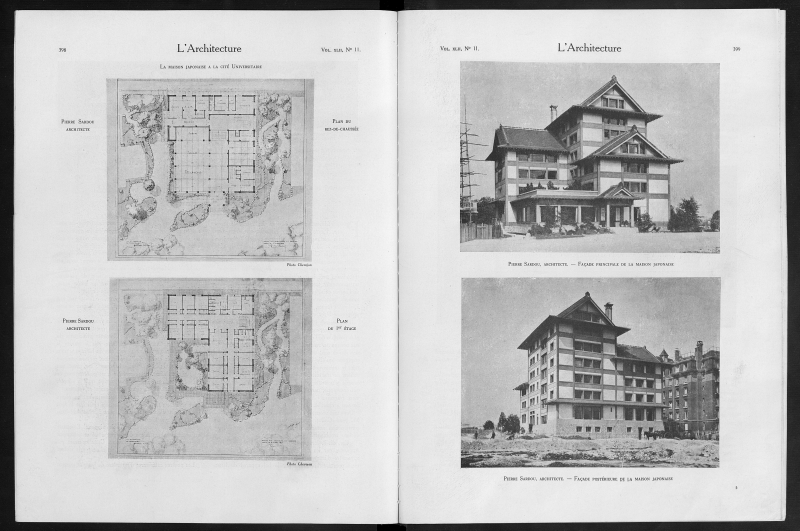

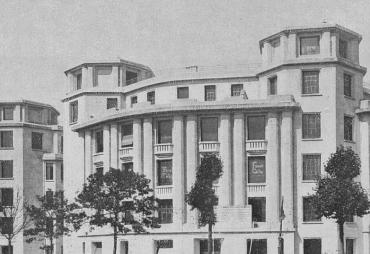

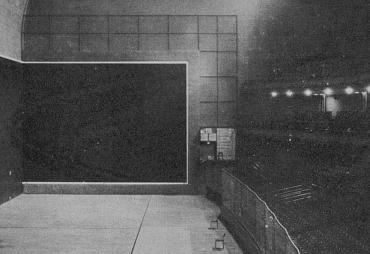

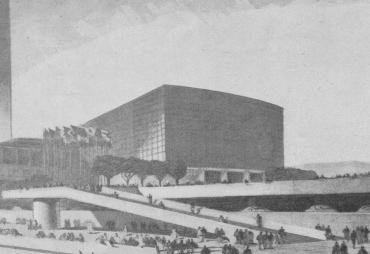

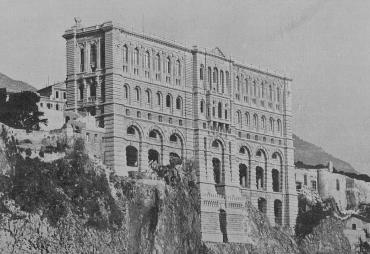

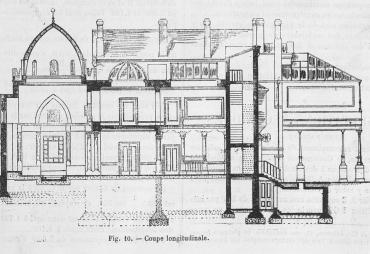

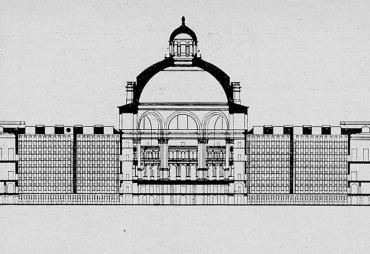

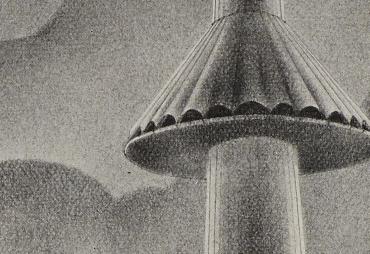

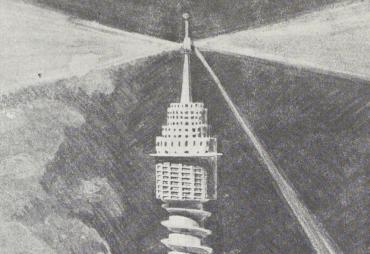

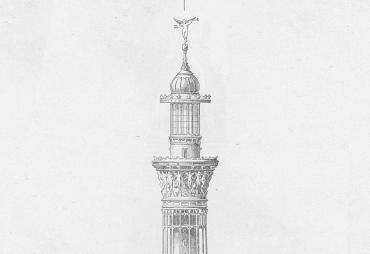

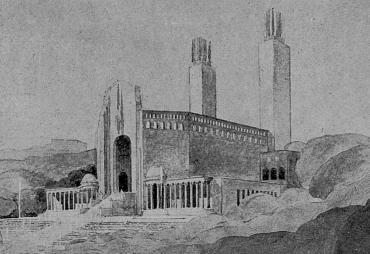

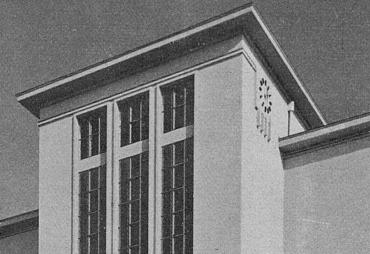

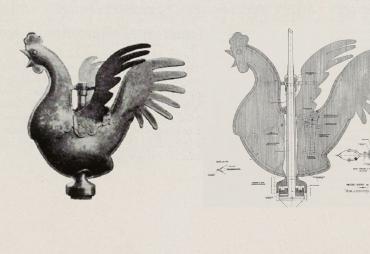

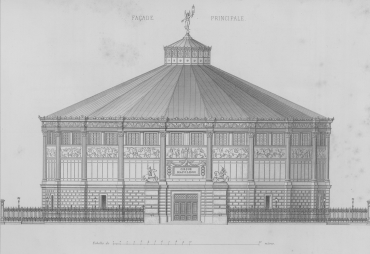

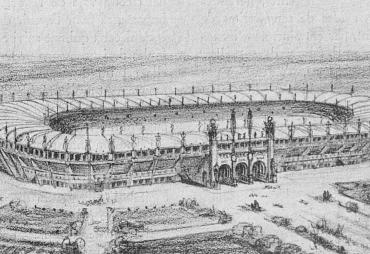

Confiée à l’architecte Pierre Sardou, la conception de la Maison du Japon repose sur un équilibre subtil entre contraintes urbaines, innovations techniques et références culturelles. Sardou organise le bâtiment en volumes distincts de trois, quatre et six étages pour éviter toute monumentalité excessive sur la façade principale. Il insère un porche léger et accueillant, prélude à un ensemble d’influences japonaises assumées mais interprétées avec une certaine retenue : toitures à forte pente, charpentes apparentes, avant-toits saillants, panneaux enduits de tons gris violacé et rose laqué. À l’intérieur, l’aménagement est soigné : chambres individuelles, bibliothèque, grand salon orné d’un vitrail d’Henri Navarre et d’une fresque du peintre Foujita, jardin japonais en terrasse, mobilier dessiné sur mesure.

Un équilibre entre modernité et références japonaises

Dès 1924, La Construction Moderne présente les planches du projet de la Maison du Japon, signé par l’architecte japonais Yasuzo Nakamura, alors élève aux Beaux-Arts et primé au Salon des Artistes Français. Huit ans plus tard, dans L’Architecture (1932), l’architecte et critique Gabriel Morice salue la réalisation de Pierre Sardou pour son équilibre entre techniques modernes et références japonaises sans recours au pastiche. Il souligne la « franchise » de l’ossature apparente, la qualité des matériaux et l’intelligence de cette composition à la fois fonctionnelle et culturellement évocatrice.

La Construction moderne, no. 46, 1923-1924. Lire l'article

L'Architecture, no. 11, 1929. Lire l'article

Informations pratiques

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :