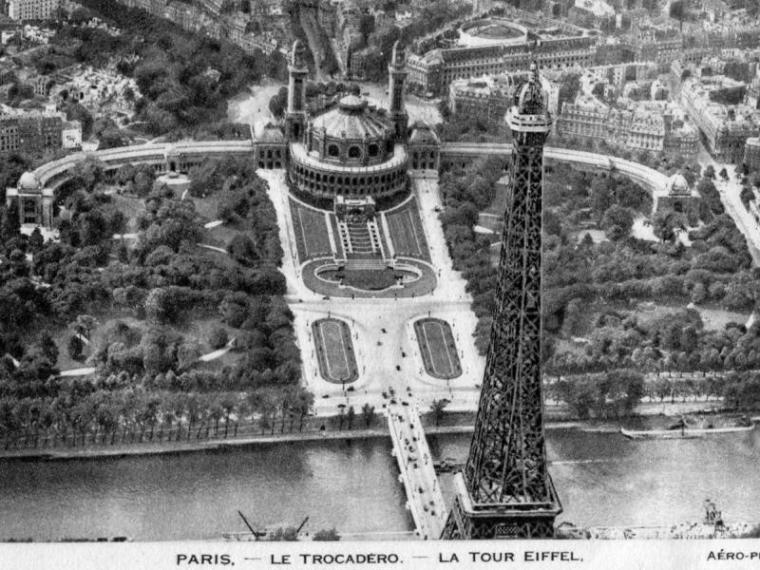

Construit à l’occasion de l’Exposition internationale de 1937 par les architectes Léon Azéma, Jacques Carlu et Louis-Hippolyte Boileau, le palais de Chaillot fait partie, avec le palais de Tokyo et le palais d’Iéna, des trois édifices destinés à survivre à l’événement.

Histoire du lieu

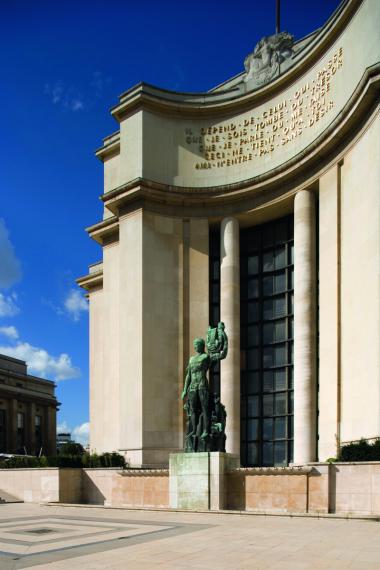

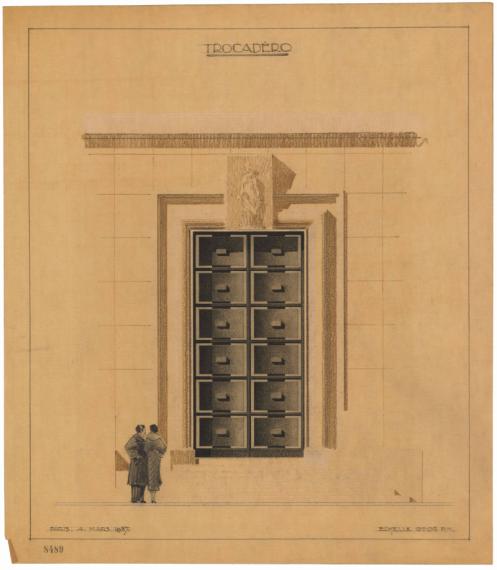

Une partie de l’ancien palais est en effet conservée par les architectes doublant les ailes côté Seine d'une impressionnante galerie surmontée d’un étage. Quant à la rotonde centrale initiale, elle laisse place à un vaste parvis ouvert sur l’axe Tour Eiffel-École militaire. Un nouveau théâtre est construit en sous-sol tandis que les façades sont rythmées par des colonnes et de hautes baies vitrées.

Si 22 sculpteurs, 58 peintres et 2 ferronniers d’art interviennent pour sa décoration, l’ensemble reste épuré. Tout comme le palais de Tokyo, il est représentatif du style Art déco et constitue l’une des vitrines de l’art figuratif des années trente.

Aujourd'hui, le parvis des Droits de l’Homme, sous lequel se trouve le Théâtre national de la danse, se déploie en son centre. L’aile Passy accueille le musée de l'Homme et le musée de la Marine, l'aile Paris abrite la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Histoire du musée

Proposant une narration de l’histoire de l’architecture depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque actuelle, le musée des Monuments français, par l’ampleur chronologique de ses collections, est l’un des principaux et des plus anciens musées dédiés à l’architecture et au patrimoine. D’abord musée de Sculpture comparée en 1882, il devient musée des Monuments français en 1937 avant d’intégrer le nouvel établissement culturel de la Cité de l’architecture et du patrimoine en 2004.

Lieu de référence sur l’art du bâtir et ses enjeux, il s’adresse à tous les publics, en quête d’une initiation ou d’un approfondissement professionnel ou scientifique. Qu’il s’agisse de transmettre des connaissances, soutenir la qualité architecturale, contribuer à la protection de notre patrimoine ou stimuler la créativité, c’est aujourd’hui un acteur essentiel pour la diffusion de la culture architecturale.

La Colline des Arts

La Cité de l’architecture et du patrimoine fait partie de la Colline des Arts, qui désigne la réunion des onze institutions culturelles implantées à proximité l'une de l'autre dans le périmètre de la colline de Chaillot, sur l’axe Trocadéro-Iéna-Alma.

Musées, théâtres, centres d’art et institutions, art contemporain, danse, musique, arts asiatiques, mode, architecture, histoire des hommes, marine : une concentration d’institutions aussi variées est inédite en France. Héritiers des Expositions universelles du début du XXème siècle, les édifices témoignent par ailleurs d’une cohérence architecturale remarquable.

Théâtre des Champs-Elysées ; Musée Yves Saint Laurent Paris ; Musée d’Art Moderne de Paris ; Palais de Tokyo ; Palais Galliera ; musée de la Mode de la Ville de Paris ; Musée national des arts asiatiques – Guimet ; Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental ; Cité de l’architecture & du patrimoine ; Chaillot – Théâtre national de la Danse ; Musée de l’Homme ; Musée national de la Marine.

Raymond Subes (1891-1970), ferronnier d’art - Palais de Chaillot, Paris, étude pour les portes des pavillons, 4 mars 1937

Acquis en juin 2011 grâce à la générosité de Monsieur et Madame François Podevin-Bauduin