Ouverte en 1930 sous le nom de Maison de l’Indochine, cette résidence figure parmi les premiers pavillons du campus. Elle témoigne des relations complexes entre patrimoine architectural, présence coloniale et formation universitaire

Soutenue par le ministère des Colonies et par l’Association mutuelle des Indochinois, cette initiative mobilise dès 1927 un comité d’initiative et une souscription en Indochine, complétée par des fonds privés (Banque de l’Indochine et Société des distilleries). La première pierre est posée le 11 juillet 1928 en présence du ministre Georges Leygues et du jeune empereur du Việt Nam, Bảo Đại. Dès sa conception, la Maison de l’Indochine est pensée comme un outil de formation et de représentation d’une élite indochinoise conforme aux attentes de l’administration coloniale française. Elle ouvre à des étudiants venus d’Annam, du Laos, du Cambodge et à des Français d’Indochine, mais l’admission favorise rapidement les métropolitains. Elle devient un lieu de tensions dès décembre 1930, puis est fermée durant la guerre. Rouverte en 1945, elle change de nom à plusieurs reprises avant de devenir en 1972 la Maison des étudiants de l’Asie du Sud-Est.

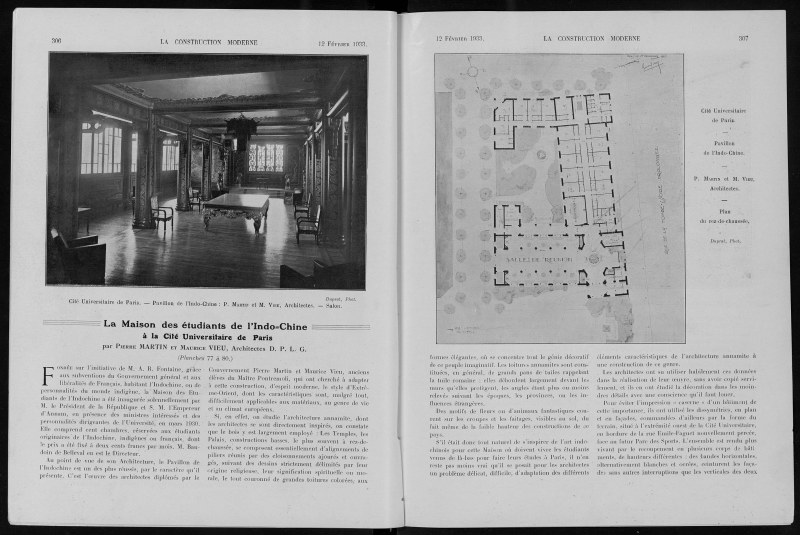

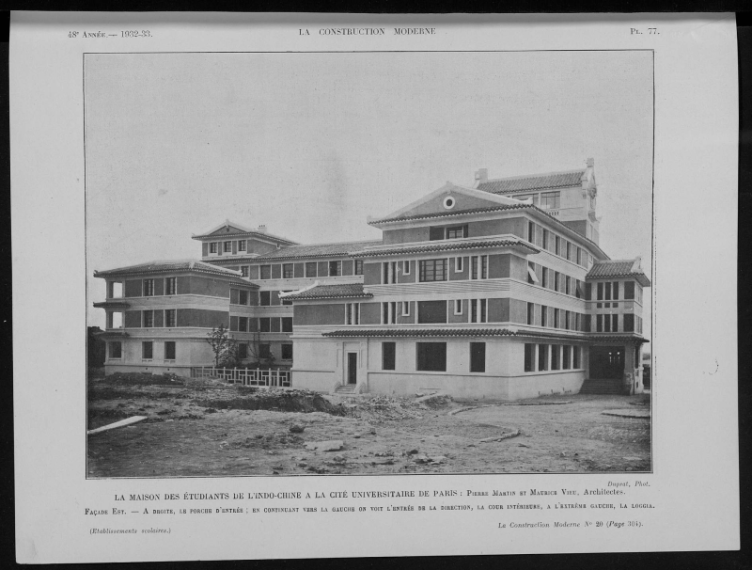

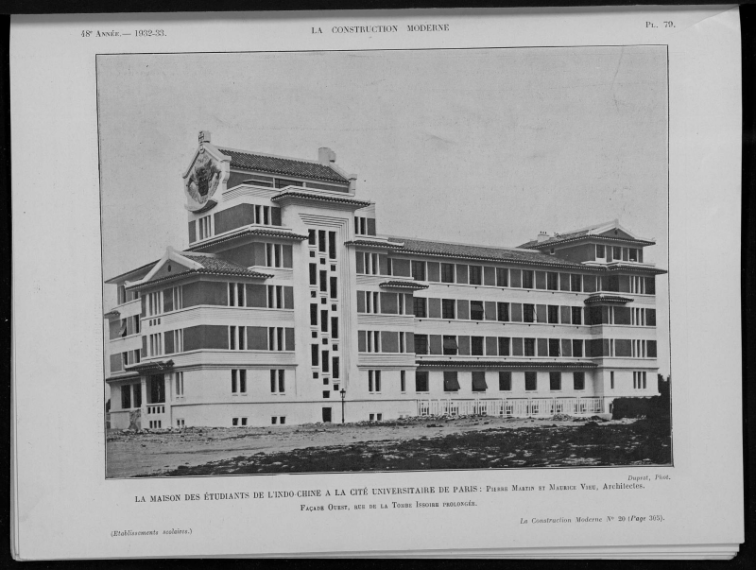

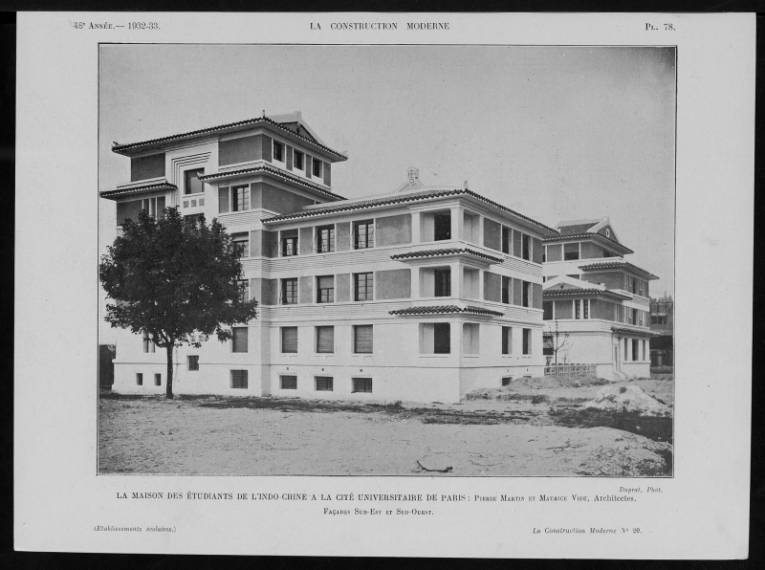

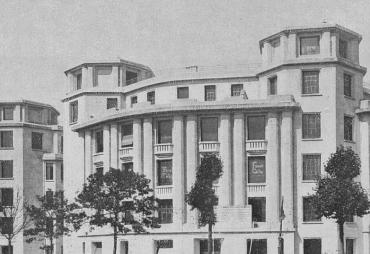

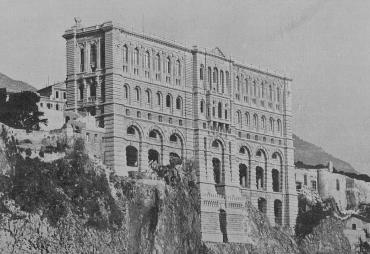

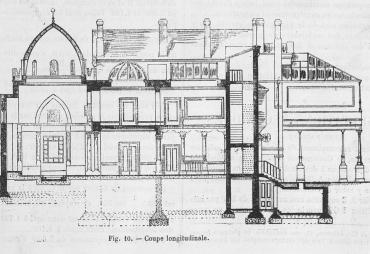

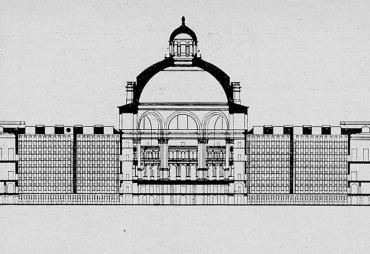

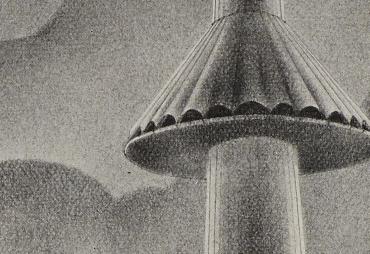

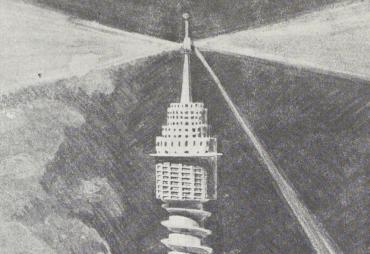

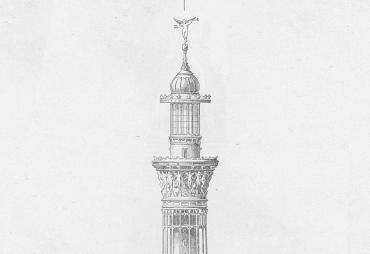

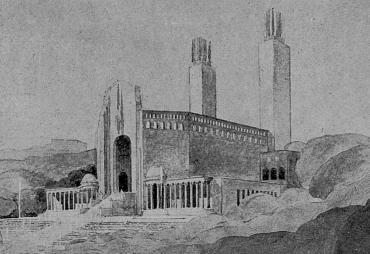

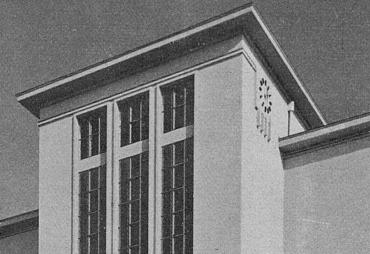

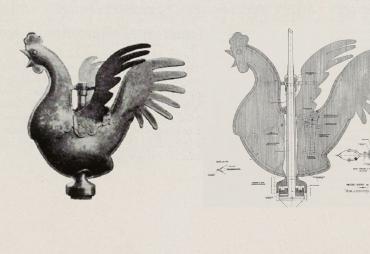

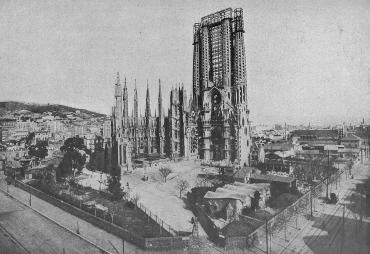

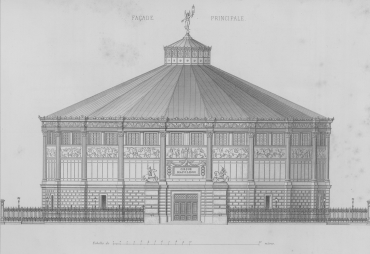

Confiée aux architectes Pierre Martin et Maurice Vieu, la conception du pavillon vise une conciliation entre les exigences du règlement urbain parisien et une esthétique inspirée de l'architecture traditionnelle d'Indochine. Le volume bâti respecte le gabarit haussmannien tout en intégrant des éléments distinctifs : toits à large débord, angles relevés « en bec de tourterelle », rambardes sculptées sur le modèle du Palais impérial de Huế, galeries intérieures, et usage abondant de bois verni. Les aménagements intérieurs poursuivent cette synthèse des formes. Le grand salon est décoré de toiles marouflées ornées de dragons célestes, et abrite un tableau à l'huile du peintre vietnamien Lê Phổ, réalisé à Hanoï en 1929 puis acheminé en France à l'occasion de l'Exposition coloniale de 1931.

Rénovée à plusieurs reprises depuis les années 1990, elle accueille aujourd’hui 131 résidents, majoritairement issus de ParisTech. Elle reste l’un des rares exemples d’architecture parisienne imprégnée d’une esthétique orientaliste, témoin des contradictions du projet colonial et de ses prolongements contemporains.

Une architecture orientaliste dans universitaire

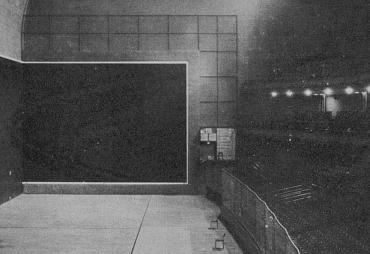

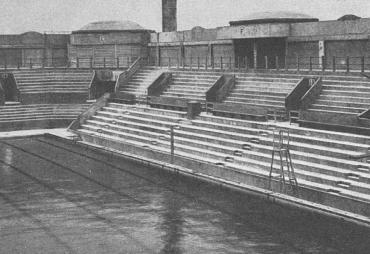

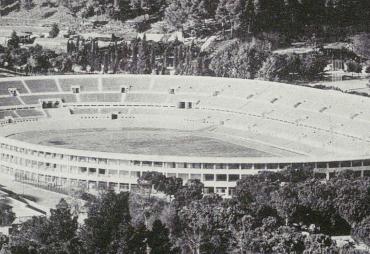

Dans son numéro de février 1933, La Construction Moderne consacre un article illustré à la Maison de l’Indochine. Le texte souligne la rigueur avec laquelle les architectes intègrent des éléments de l’architecture religieuse annamite — toitures à bec de tourterelle, frises sculptées, tuiles vernissées — dans une construction répondant aux standards d’un bâtiment universitaire parisien. L’auteur décrit précisément l’agencement intérieur, en particulier la salle de réunion et la bibliothèque, et salue la cohérence d’ensemble.

La Construction moderne, no. 20, 1932-1933. Lire l'article

Informations pratiques

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :