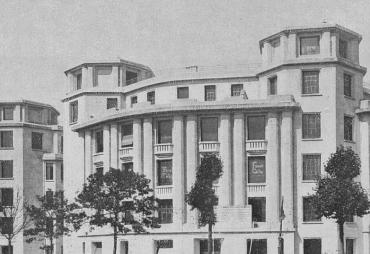

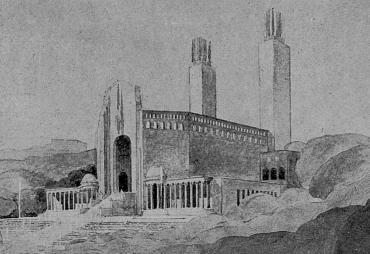

Construite en 1930, la Maison des étudiants arméniens accueille les jeunes issus de la diaspora dans une architecture sobre, inspirée du patrimoine médiéval d’Arménie et traduisant une identité culturelle en exil

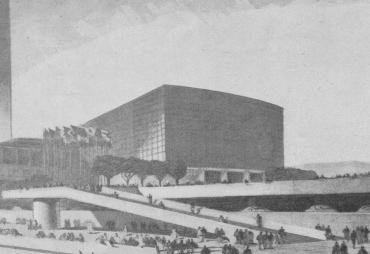

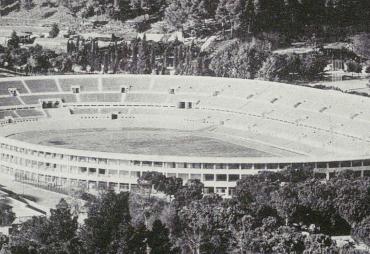

Inaugurée le 16 décembre 1930, la Maison des Étudiants Arméniens constitue bien plus qu’un simple foyer étudiant. Elle participe à la reconstruction d’une identité culturelle arménienne dans le contexte de l’exil, après le génocide de 1915 et la perte de souveraineté de la jeune République d’Arménie en 1920. En 1927, Boghos Nubar Pacha, diplomate et mécène, fait don de trois millions de francs à la Cité internationale universitaire de Paris pour y édifier un pavillon destiné à accueillir les étudiants de la diaspora. Il confie la conception du bâtiment à l’architecte Léon Nafilyan, avec l’objectif de créer une « petite Arménie » à Paris, écho occidental à la nouvelle capitale Erevan que dessinait à la même époque Alexandre Tamanian en URSS.

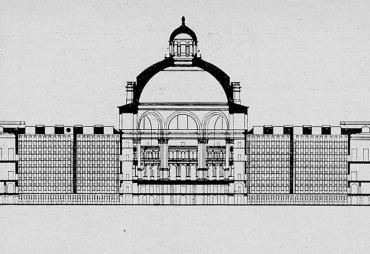

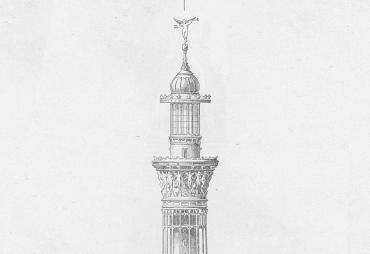

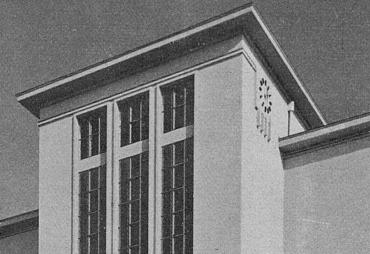

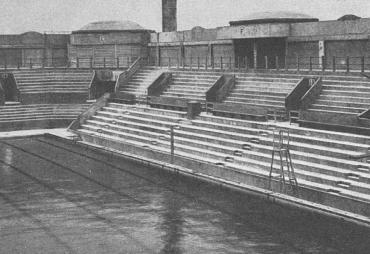

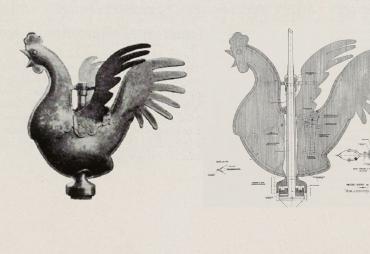

Nafilyan conçoit un bâtiment sobre, de plan rectangulaire, développé sur quatre niveaux. Les espaces communs, réduits au strict nécessaire, laissent place à un travail soigné sur les façades. L’originalité du projet repose sur l’intégration de références précises à l’architecture religieuse arménienne médiévale : frises sculptées, arcatures, baies jumelées et médaillons évoquent des églises comme Zvartnots (VIIe siècle), Sainte-Croix d’Aghtamar (Xe siècle) ou Tigran Honents à Ani (XIIIe siècle). Ces éléments sont recomposés avec rigueur dans un ensemble où l’ornementation est pleinement intégrée à la structure.

La transmission d'une identité culturelle en éxil

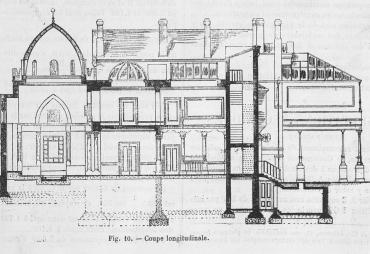

Deux articles publiés en 1933 rendent compte de la Maison des Étudiants Arméniens sous deux angles complémentaires. Dans La Construction Moderne, le critique J.-L. Malarregian met en avant la clarté du plan, conçu pour répondre aux usages quotidiens des résidents, et l’intégration du bâtiment aux circulations de la Cité universitaire. Dans L’Architecture, Frédéric Henry adopte une approche plus stylistique : il replace les éléments décoratifs dans la tradition arménienne médiévale, notamment celle de l’école du Caucase, et salue la capacité de Nafilyan à transposer un vocabulaire religieux à un programme civil, avec une volonté claire de transmission culturelle.

La Construction moderne, no. 34, 1932-1933. Lire l'article

L'Architecture, no. 3, 1934. Lire l'article

Informations pratiques

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Pour en apprendre plus, cliquez sur les boutons ci-dessous :