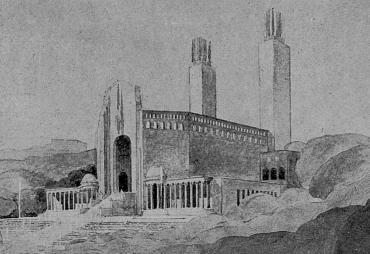

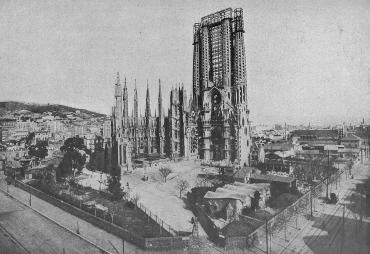

Construite en 1932, la Fondation Hellénique transpose l’héritage architectural de la Grèce antique au cœur du Paris universitaire des années 1930, dans une démarche de représentation culturelle et académique

C’est en 1926 que l’idée d’une maison grecque à la Cité universitaire prend forme, à l’initiative du ministre de l'Éducation André Honnorat, fondateur du campus. Le projet émerge dans un contexte difficile : la Grèce sort alors affaiblie de plus d’une décennie de conflits, marquée par les guerres balkaniques (1912–1913), la Première Guerre mondiale (1914–1918) et surtout la guerre gréco-turque (1919–1922), qui s’achève par la défaite grecque et l’exode d’environ 1,5 million de Grecs d’Asie Mineure. Malgré cette instabilité politique et économique, une vaste souscription panhellénique, rassemblant des donateurs de Grèce et de la diaspora, permet de financer la construction. Soutenue par l’ambassadeur Nikolaos Politis, cette mobilisation donne à la Grèce une place symbolique dans le projet humaniste et international de la Cité. La maison est inaugurée en décembre 1932, avec 67 chambres destinées aux étudiants grecs poursuivant leurs études supérieures à Paris.

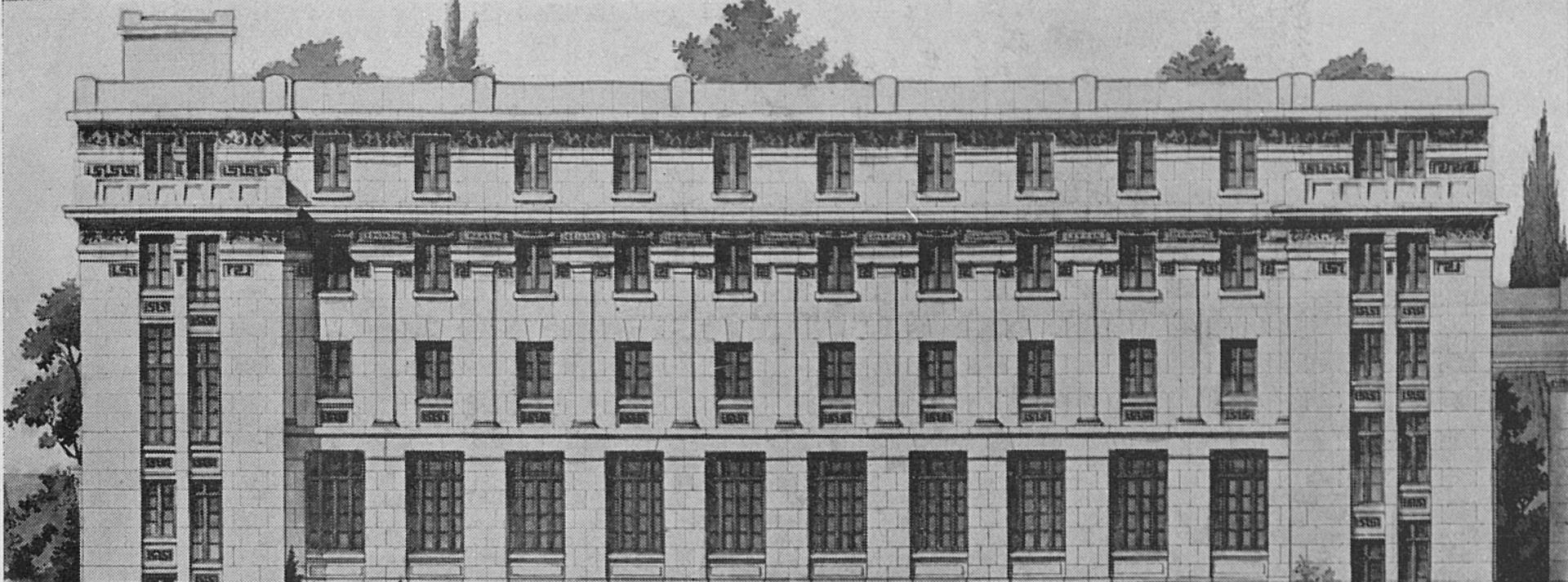

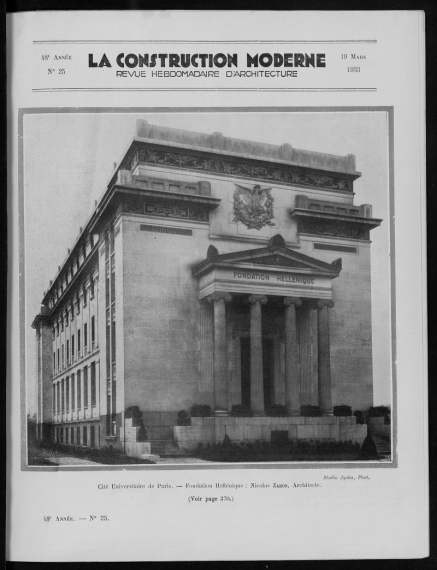

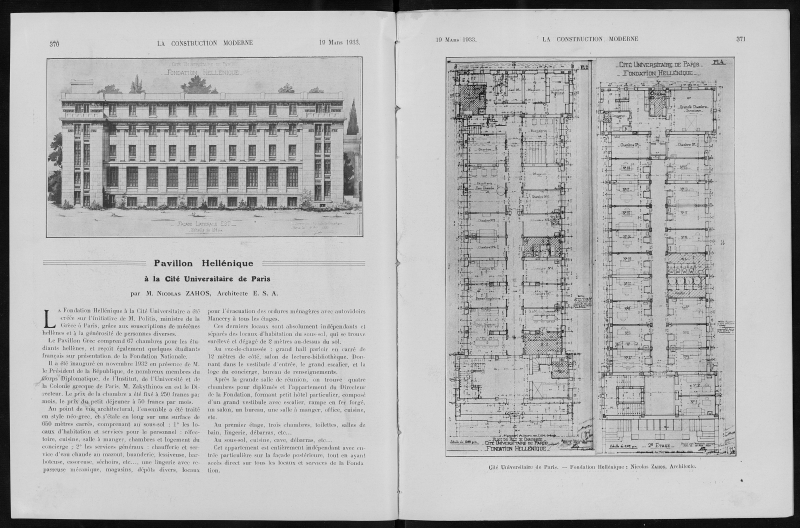

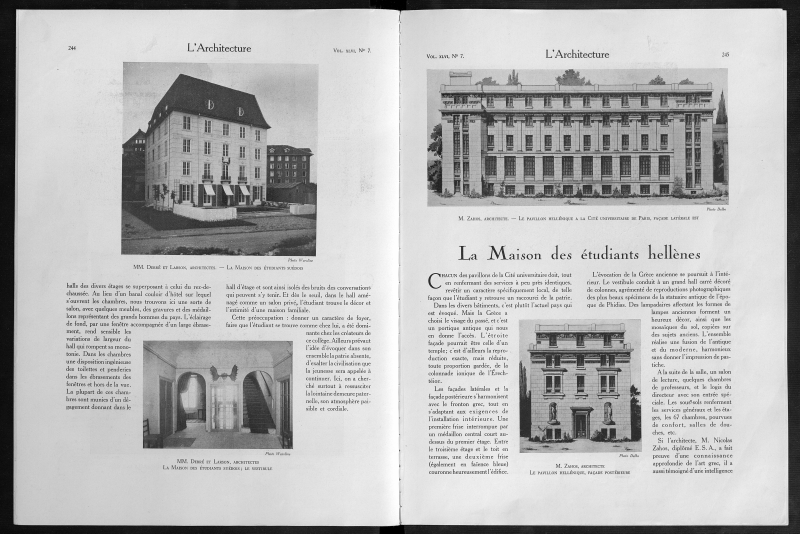

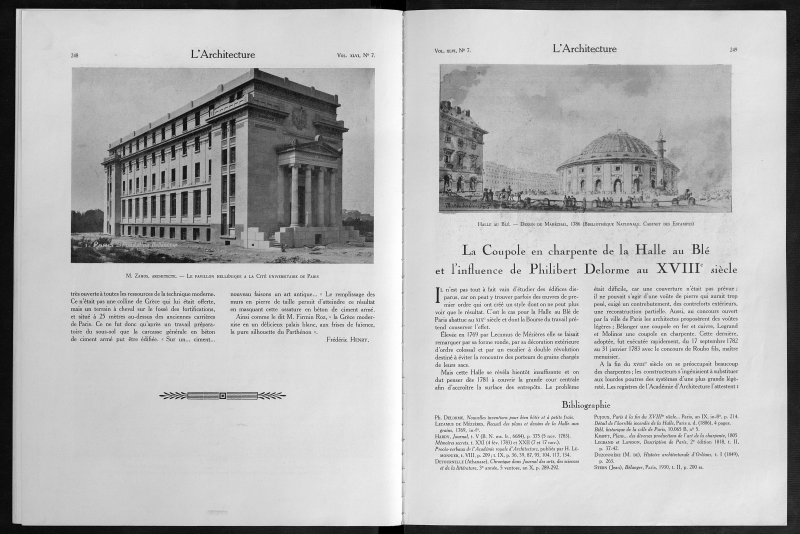

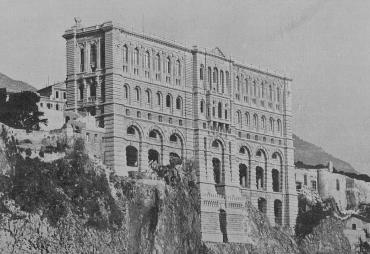

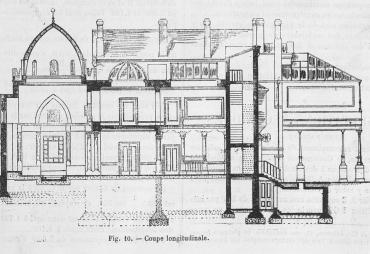

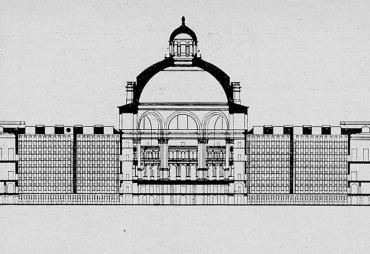

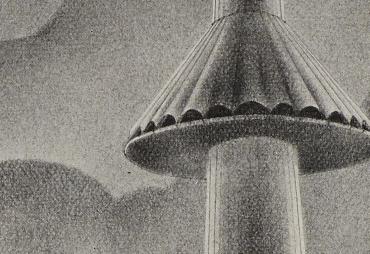

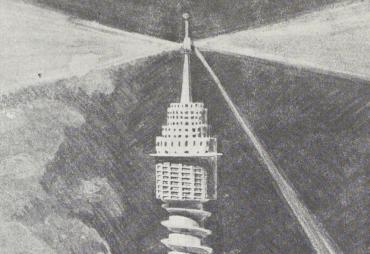

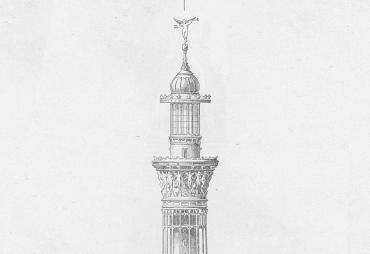

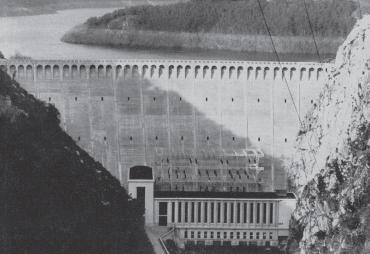

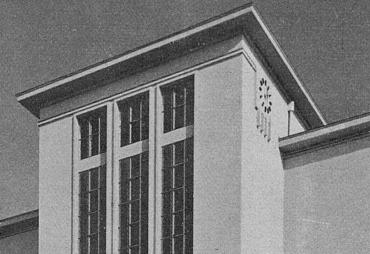

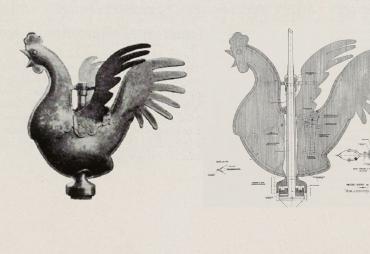

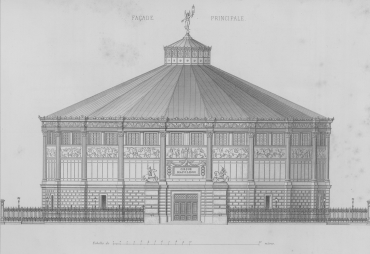

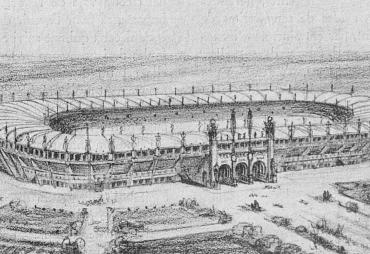

Signée par l’architecte Nikolaos Zahos, diplômé de l’École spéciale d’architecture, la Fondation hellénique est une synthèse entre références antiques et édification moderne. Sa façade principale reprend, à échelle réduite, la colonnade ionique de l’Érechthéion, surmontée d’un fronton orné d’un phénix. L’ensemble évoque une façade de temple, clairement identifiable comme grecque, mais intégrée aux usages d’une résidence universitaire. À l’intérieur, un grand hall décoré de colonnes, de photographies de sculptures classiques et de mosaïques antiques accueille les visiteurs dans une ambiance lumineuse et sobre. Le bâtiment repose sur une ossature en béton armé, adaptée à un terrain complexe au-dessus des anciennes fortifications et carrières parisiennes. La résidence comprend également des salons, le logement du directeur et des services communs.

Une architecture tournée vers la Grèce antique

En 1933, la Fondation fait l’objet de deux publications. Dans son numéro de mars, la revue La Construction Moderne offre une description précise de l’organisation intérieure, de la distribution des chambres, des espaces communs et de l’appartement du directeur, ainsi qu’un exposé des défis posés par un terrain difficile, à cheval sur les anciennes fortifications et carrières de Paris. Quelques mois plus tard, L’Architecture salue la volonté assumée de représenter la Grèce antique à travers sa façade et sa mise en scène intérieure empreinte de références classiques.

La Construction moderne, no. 25, 1932-1933. Lire l'article

L'Architecture, no. 7, 1933. Lire l'article

Informations pratiques

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :