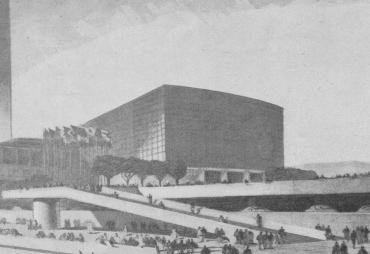

Inauguré en 1938, le Collège néerlandais est conçu par Willem Marinus Dudok dans un style résolument moderne qui reflète la rigueur et la clarté du fonctionnalisme au sein de la Cité

Le Collège néerlandais doit son existence à l’initiative du diplomate néerlandais John Loudon et au don d’Abraham Preyer, un Américain d’origine néerlandaise ayant perdu son fils sur le front français en 1918. Dès 1926, un comité d’action se mobilise pour construire à Paris une maison destinée à accueillir les étudiants des Pays-Bas. Les travaux commencent en 1929 mais sont suspendus en 1933 en raison de la crise économique mondiale. Grâce au soutien conjoint des États néerlandais et français, le bâtiment est finalement inauguré le 2 décembre 1938 en présence de nombreuses personnalités, dont le président Albert Lebrun et le ministre Jean Zay.

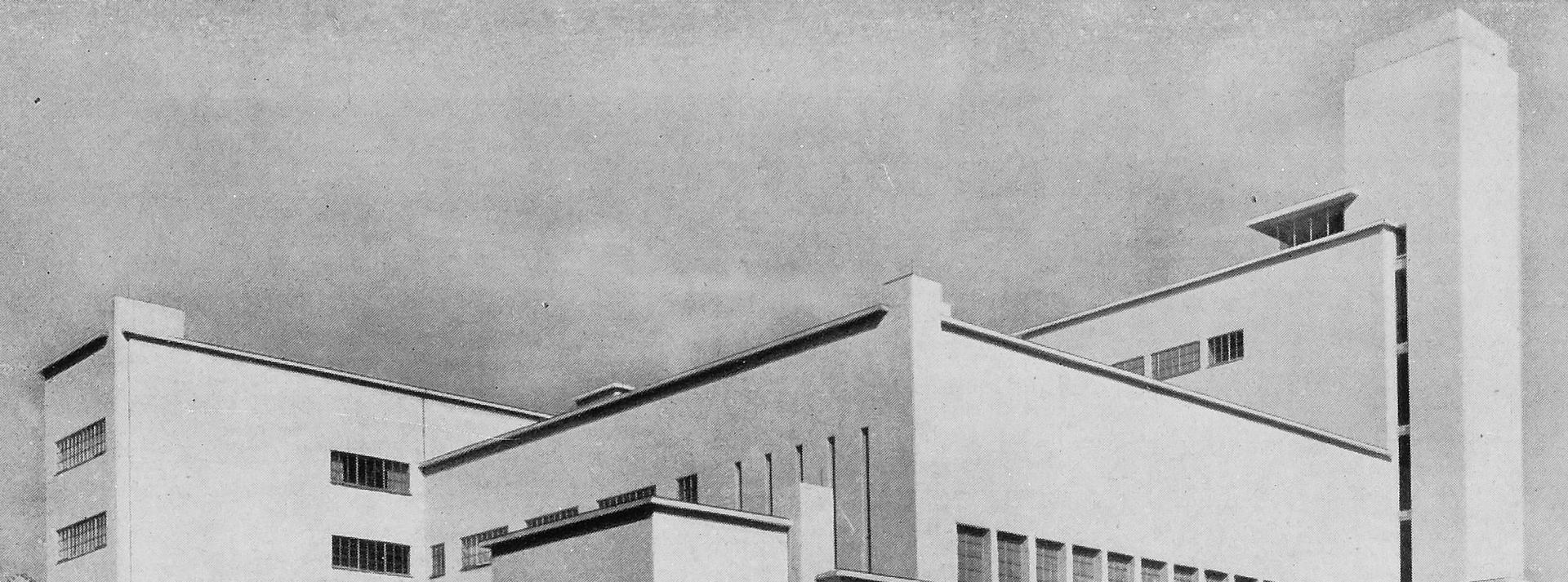

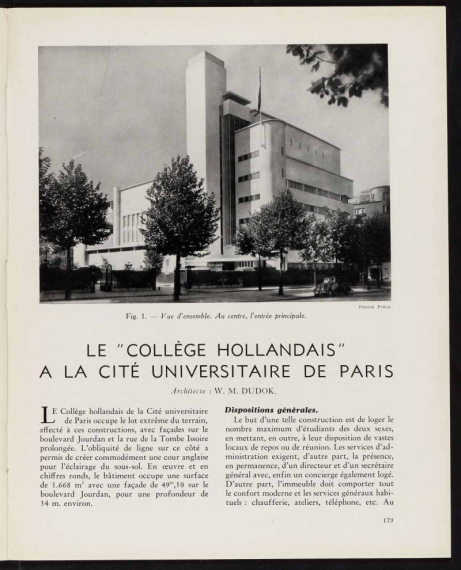

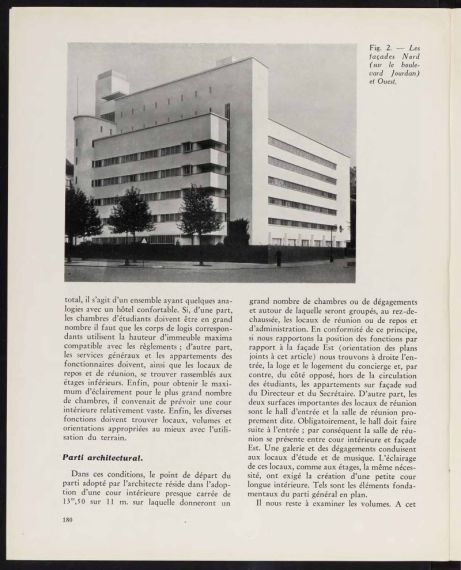

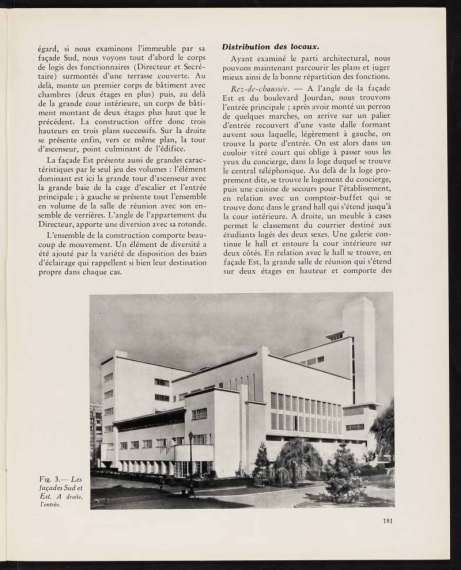

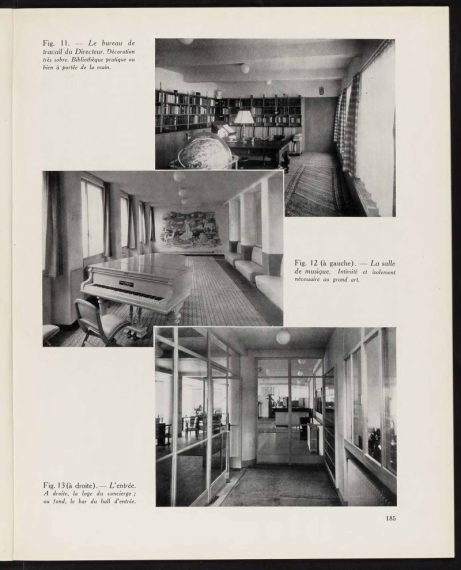

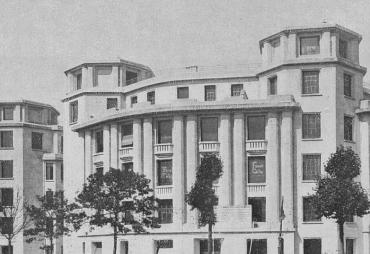

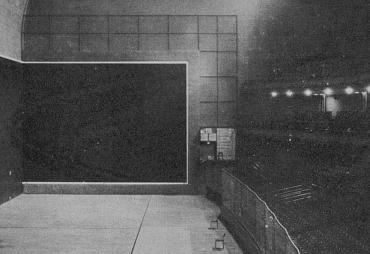

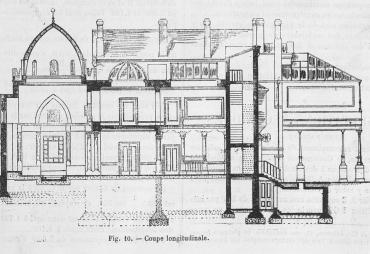

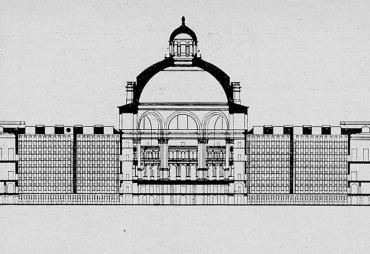

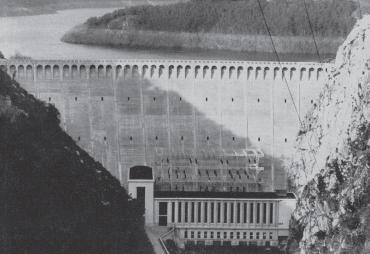

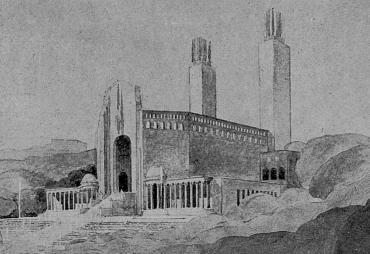

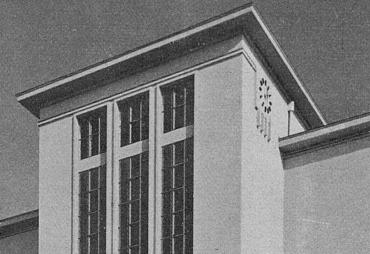

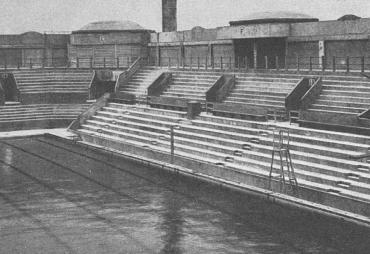

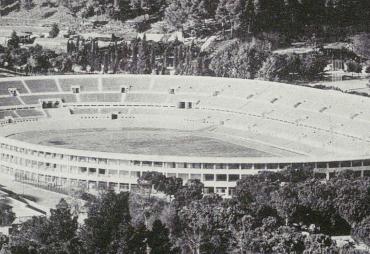

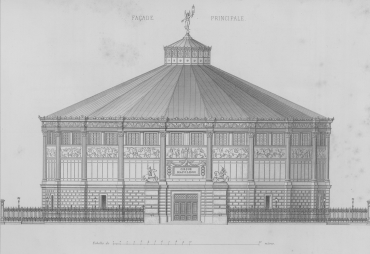

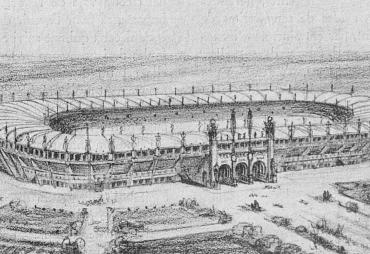

L’architecte néerlandais Willem Marinus Dudok, figure majeure du modernisme, conçoit ici sa seule œuvre construite en France. Fidèle aux principes de l’École d’Amsterdam, il imagine un bâtiment aux lignes orthogonales, composé d’un enchevêtrement rigoureux de volumes géométriques et structuré autour d’un patio lumineux. Les chambres d’étudiants sont réparties selon le genre, accessibles par des circuits distincts, tandis que les espaces collectifs — hall, salle de réunion, salle de musique — occupent le rez-de-chaussée. Les logements du directeur et du secrétaire s’implantent à l’écart, sur la façade sud. Malgré l’austérité apparente des façades, l’intérieur se distingue par sa chaleur : mobilier coloré, tissus hollandais, carrelages et éléments décoratifs évoquent les cafés néerlandais. Le grand salon, orné de peintures monumentales de Hordijk et Doeve, forme un point d’ancrage culturel fort. Le bâtiment compte aujourd’hui 141 chambres.

Le modernisme hollandais à l’œuvre

Dans un article publié peu après l’inauguration dans La Construction Moderne, J. G. Wattjes, professeur à l’Université de Delft, analyse avec précision l’organisation spatiale du Collège néerlandais : séparation rigoureuse des circulations, plan clair structuré autour d’un patio, volumes soigneusement adaptés aux usages. Il souligne la force expressive de la façade Est, articulée autour de la tour d’ascenseur et de la salle de réunion, ainsi que l’élégance de la cour centrale, reflet d’une esthétique hollandaise sobre et géométrique. L’ensemble incarne, selon lui, un modernisme maîtrisé, où chaque élément affirme sa fonction.

La Technique des travaux, no. 4, 1939. Lire l'article

Informations pratiques

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Pour en apprendre plus, cliquez sur les boutons ci-dessous :