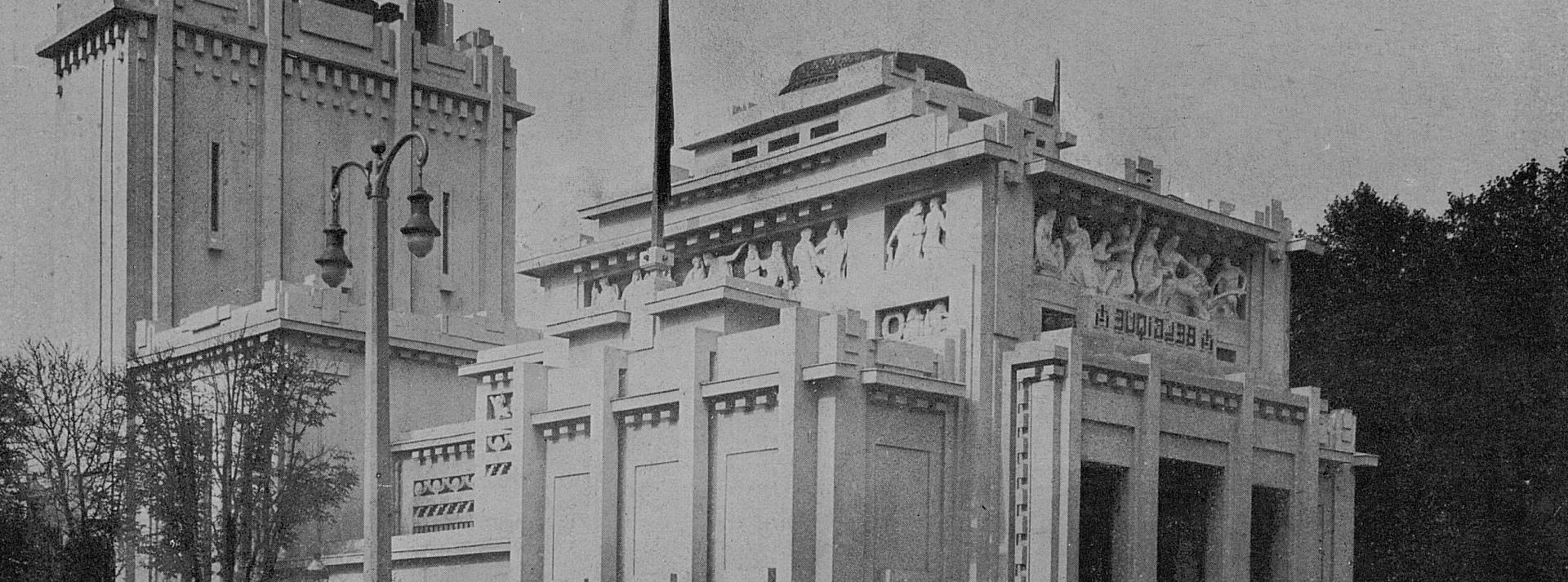

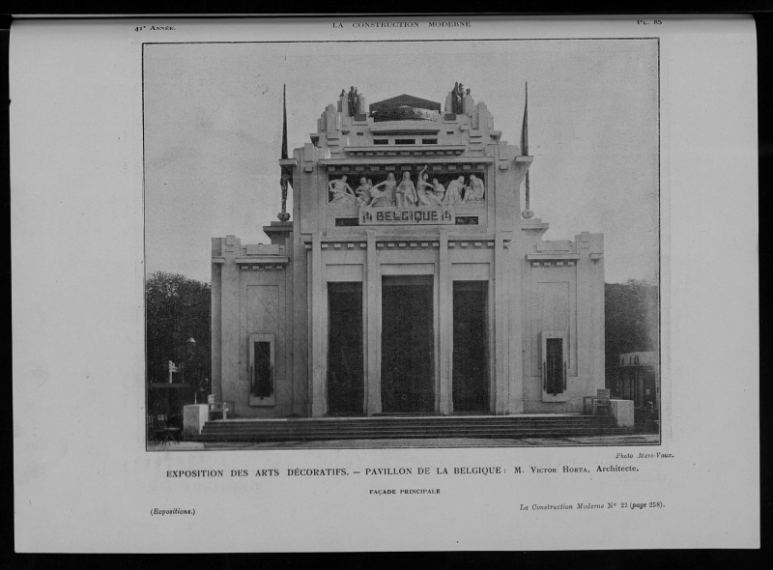

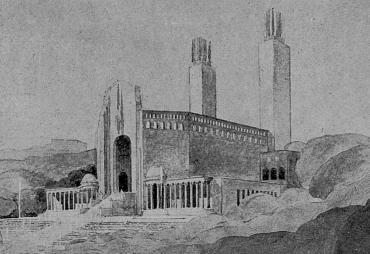

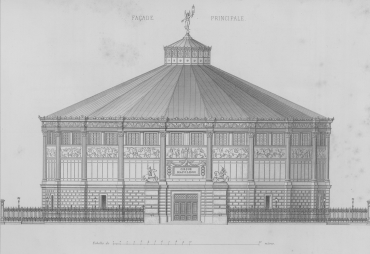

Dessiné par Victor Horta, figure fondatrice de l’Art nouveau belge, le pavillon marque un tournant dans sa carrière : celui d’un renoncement aux courbes végétales pour une composition géométrique, fonctionnelle et maîtrisée.

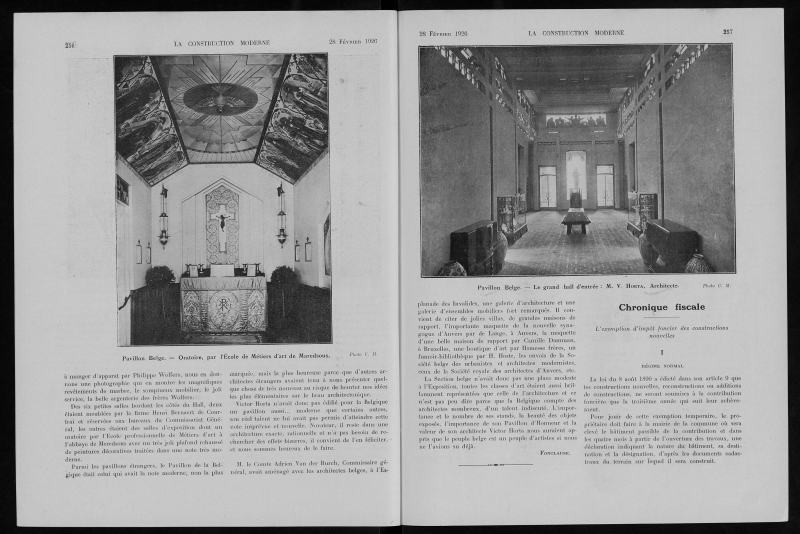

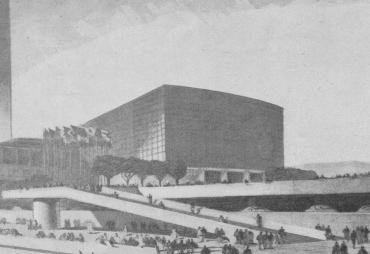

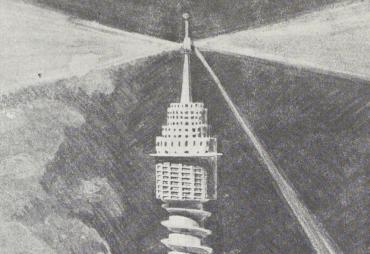

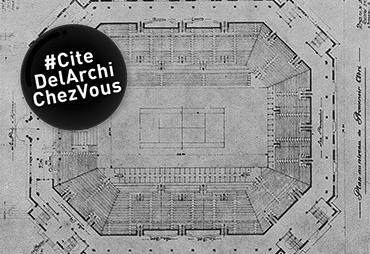

À l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, la Belgique fait partie des rares nations à disposer d’un terrain en angle, partagé avec l’Angleterre, l’Italie et le Japon. Contrairement à ses voisins, Victor Horta respecte rigoureusement les contraintes du site — maintien des arbres, forme en T — et en tire la configuration du bâtiment. Le pavillon adopte une architecture mesurée, fondée sur des volumes lisibles, un agencement clair et des matériaux modestes. Il traduit les priorités de la Belgique de l’après-guerre : affirmer une vitalité artistique sans excès, au service du projet de reconstruction et d'une modernisation contrôlée.

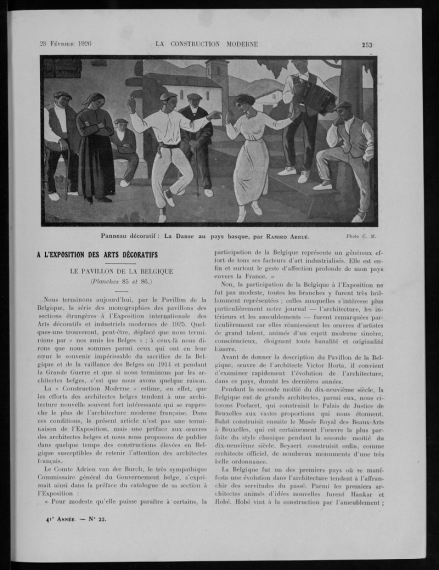

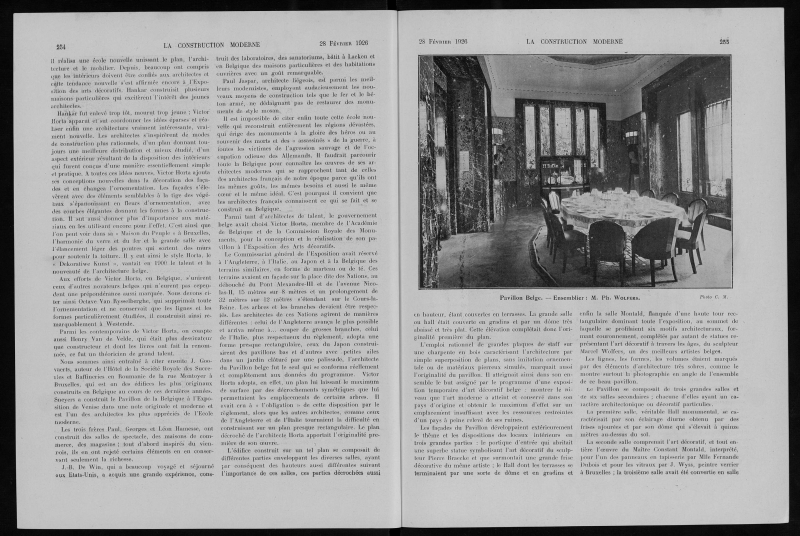

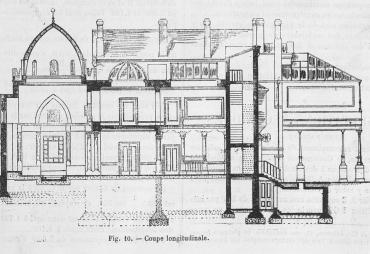

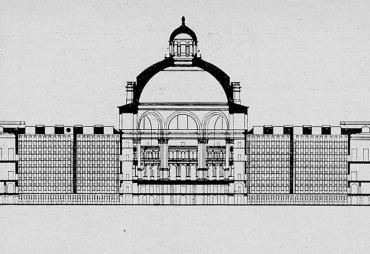

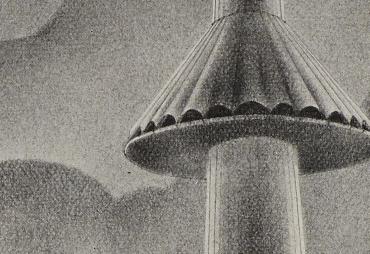

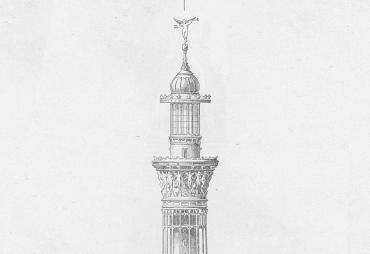

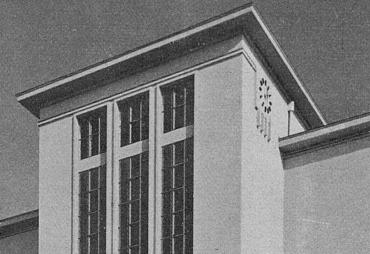

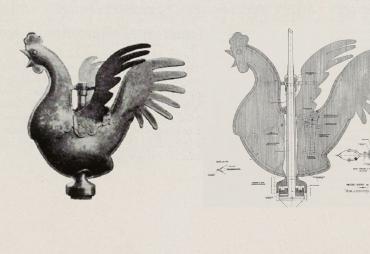

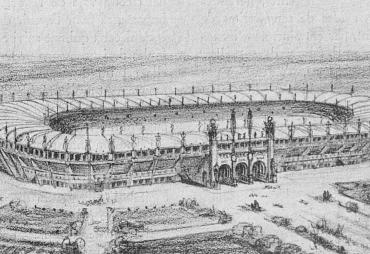

Réalisé entièrement en bois et staff, le bâtiment marque un tournant dans la carrière de Horta, éloigné des courbes de l’Art nouveau. Le plan en T s’articule autour d’un hall central distribuant plusieurs salles confiées à des artistes belges sélectionnés par concours. L’entrée est encadrée par une frise ajourée de Pierre Braecke et une tour placée à l’extrémité du pavillon est surmontée de statues de Marcel Wolfers représentant les âges de l’art décoratif. À l’intérieur, Philippe Wolfers réalise une salle à manger complète, Constant Montald un décor mural, et l’école de Saint-Benoît de Maredsous un oratoire liturgique. D’autres espaces présentent du mobilier, des vitraux et des tapisseries modernes, dans un ensemble maîtrisé.

Une modernité cohérente et sans ostentations

Dans un article publié en février 1926, La Construction moderne salue l’œuvre de Victor Horta comme exemplaire d’une modernité tempérée, éloignée des effets de mode mais profondément cohérente. L’auteur insiste sur le respect du programme architectural, la qualité des volumes, l’intégration entre art décoratif et structure, ainsi que l’intelligence du plan. Le texte souligne également la singularité du pavillon belge parmi les contributions étrangères, en particulier pour sa retenue esthétique et son sens de la mesure. Ce pavillon incarne selon l’article “la volonté d’un pays de renaître avec rigueur, sans renier ni son passé ni son avenir”.

La Construction moderne, no. 22, 1925-1926. Lire l'article

Informations pratiques

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :