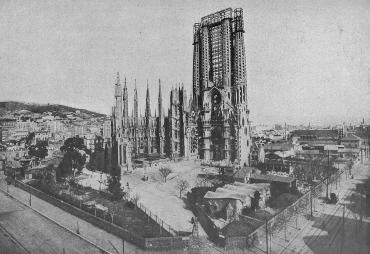

Peu après le centenaire de la colonisation de l'Algérie par la France (1830–1930), l’Exposition d’Urbanisme et d’Architecture Moderne vient montrer comment urbanisme et architecture dessinent les contradictions d’une capitale coloniale en pleine expansion

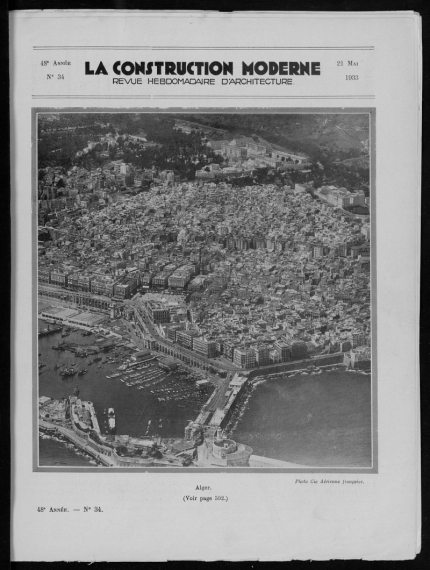

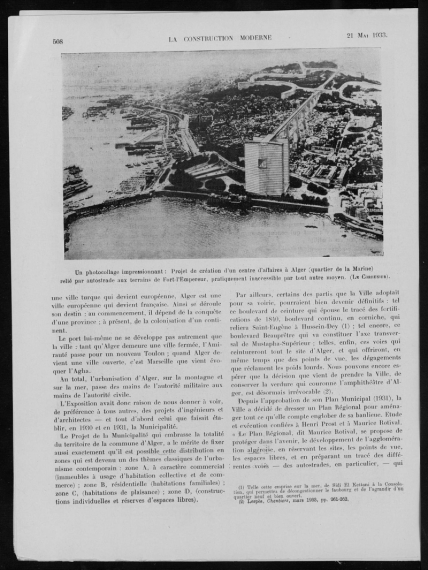

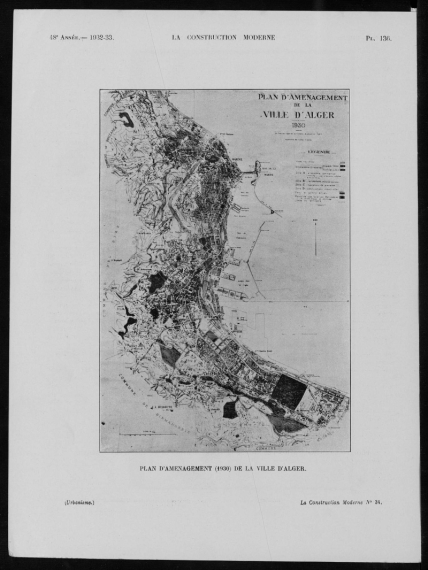

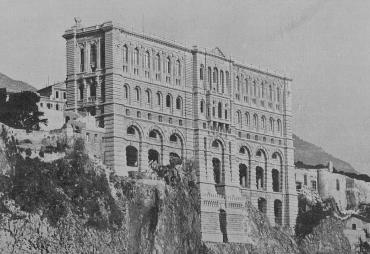

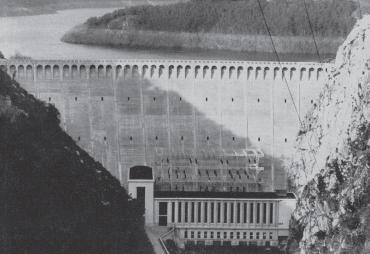

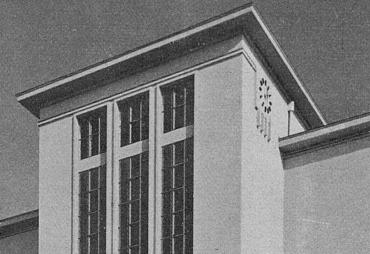

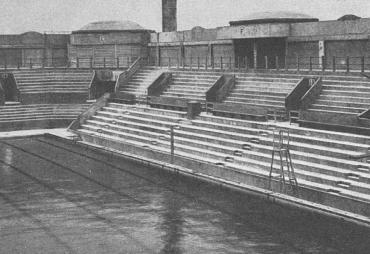

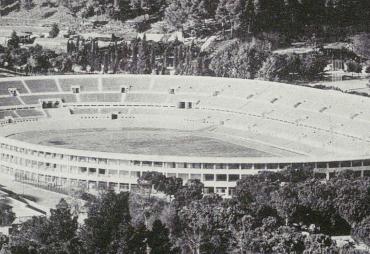

Au début des années 1930, Alger devient le laboratoire des ambitions architecturales et urbanistiques du pouvoir colonial français. Enserrée entre mer et montagne, la ville s’étire, se densifie et se verticalise sous la pression démographique et la spéculation foncière. L’urbanisation devient un enjeu politique, culturel et économique, où se croisent les intérêts militaires, administratifs et civils, dans une ville fragmentée par son histoire autant que par sa topographie. La célébration du centenaire de la colonisation trois ans plus tôt a imposé une modernisation urgente des règles urbaines, dans un climat de concurrence entre architectes, urbanistes, ingénieurs et promoteurs.

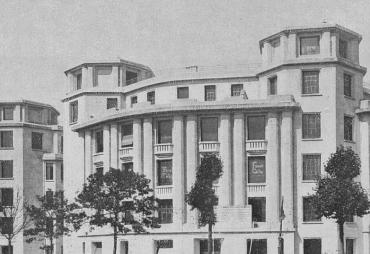

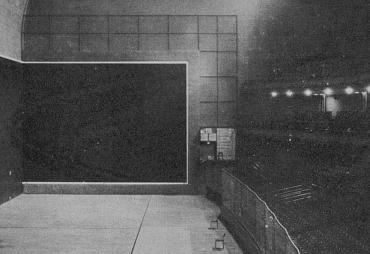

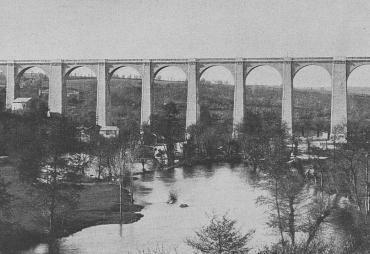

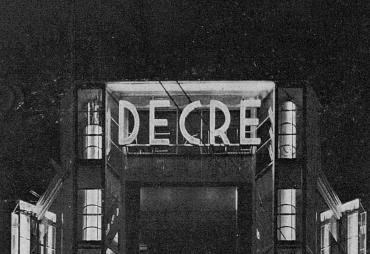

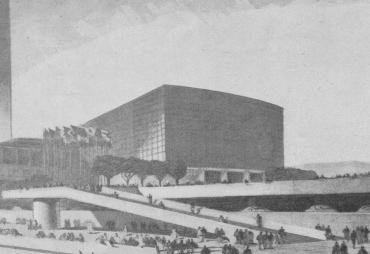

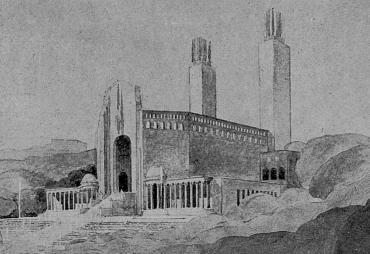

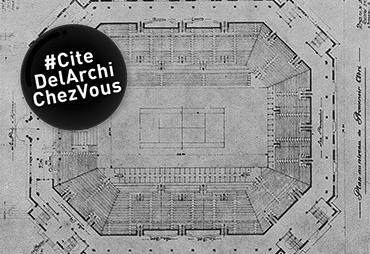

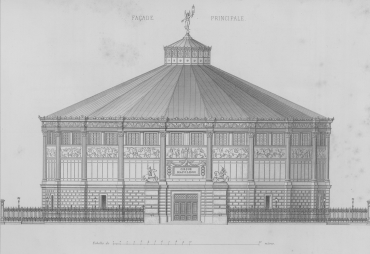

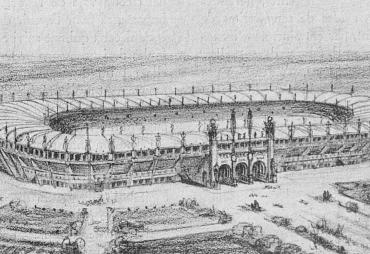

Dans ce contexte, l’Exposition d’Urbanisme et d’Architecture Moderne d’Alger, organisée en février 1933 par les Amis d’Alger, marque une étape clé dans la mise en récit du développement urbain. On y découvre une ville en tension : entre l’urbanisme comme utopie structurante, porté par des figures comme Henri Prost ou Le Corbusier, et une architecture moderne pragmatique, adaptée au climat, aux pentes et aux urgences du quotidien. S’y expriment aussi des rivalités professionnelles, où se croisent ambitions esthétiques et stratégies d’influence, mais également un profond désir de donner à Alger un visage digne d’une capitale coloniale moderne, avec ses boulevards, ses institutions et ses équipements publics. Des dizaines de projets sont exposés, certains grandioses, d’autres plus modestes mais mieux ancrés dans la réalité du terrain.

Le développement urbanistique d'Alger (1933)

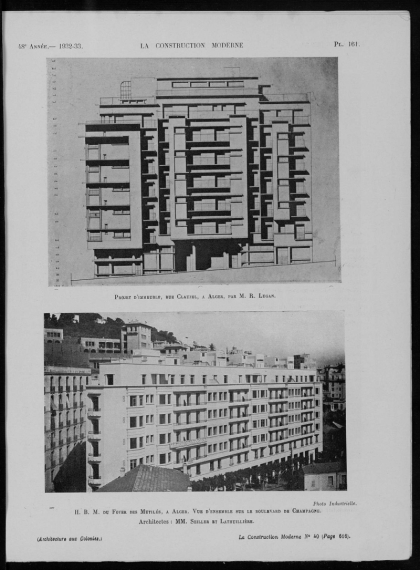

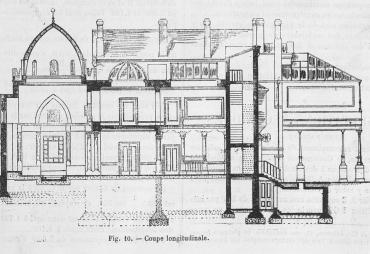

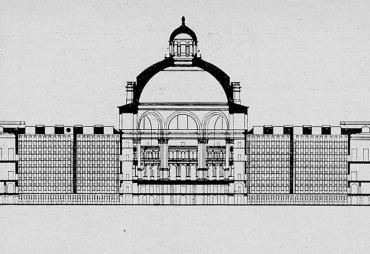

Deux articles publiés en 1933 dans La Construction moderne livrent une chronique détaillée de cette exposition réalisée par le critique d'art Emmanuel de Thubert. Le premier revient sur les étapes de l’expansion d’Alger depuis la conquête de 1830, entre initiatives municipales, rivalités d’acteurs et projets avortés. Le second, plus visuel, s’attarde sur les réalisations architecturales exposées. Entre les lignes, on y lit l’effervescence d’une ville en mutation, et l’affirmation d’une vision coloniale où l’architecture française s’impose comme vecteur de modernisation et d’assimilation sur un territoire à façonner.

La Construction moderne, no. 34, 1932-1933. Lire l'article

La Construction moderne, no. 41, 1932-1933. Lire l'article

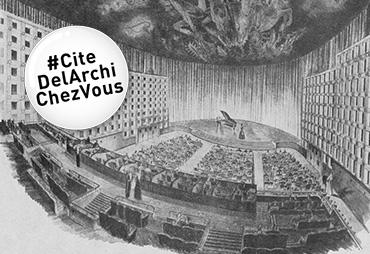

La ville d'Alger selon Le Corbusier (1935)

En 1935, L’Architecture d’aujourd’hui publie deux textes inédits de Le Corbusier qui dévoilent sa vision pour Alger : une lettre au maire Brunel, où il affirme qu’« Alger devient tête de l’Afrique », et un article détaillant ses projets pour le quartier de la Marine et l’Oued Ouchaïa. Entre manifeste et proposition technique, il y esquisse une métropole moderne : cité d’affaires, autostrades, logements standardisés, mais aussi respect du site, adaptation au climat, et même une défense inattendue de la Kasbah, à rebours des réflexes coloniaux de mise à plat.

L'Architecture d'aujourd'hui, no. 10, 1935. Lire l'article

Informations pratiques

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :