La Manufacture nationale de Sèvres ne se contente pas de présenter ses dernières productions : elle revendique une place de premier plan dans la modernité artistique et architecturale.

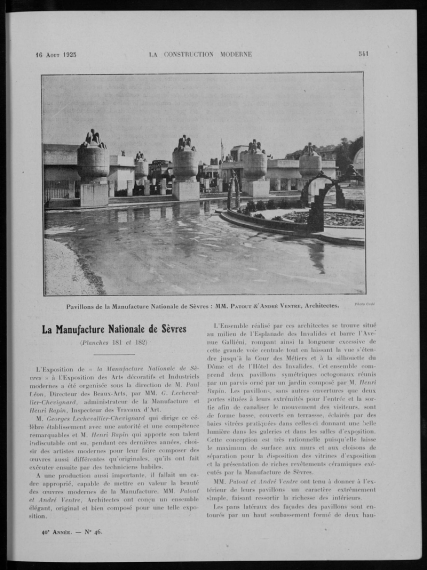

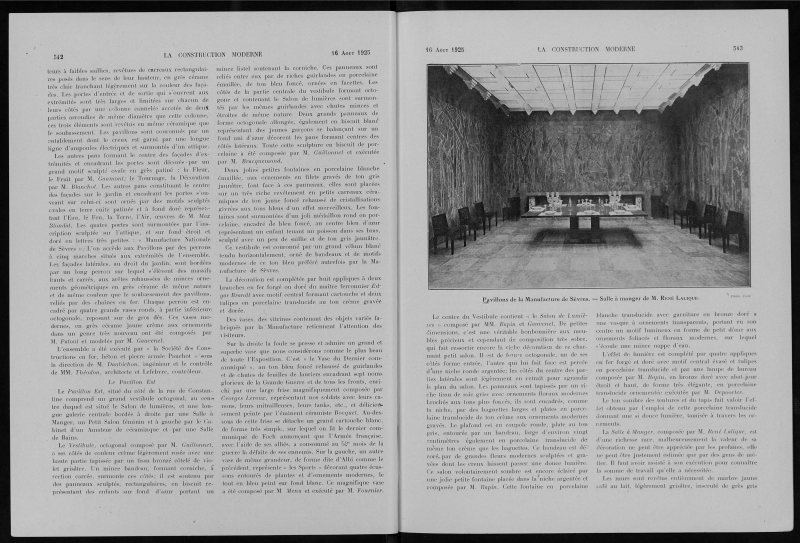

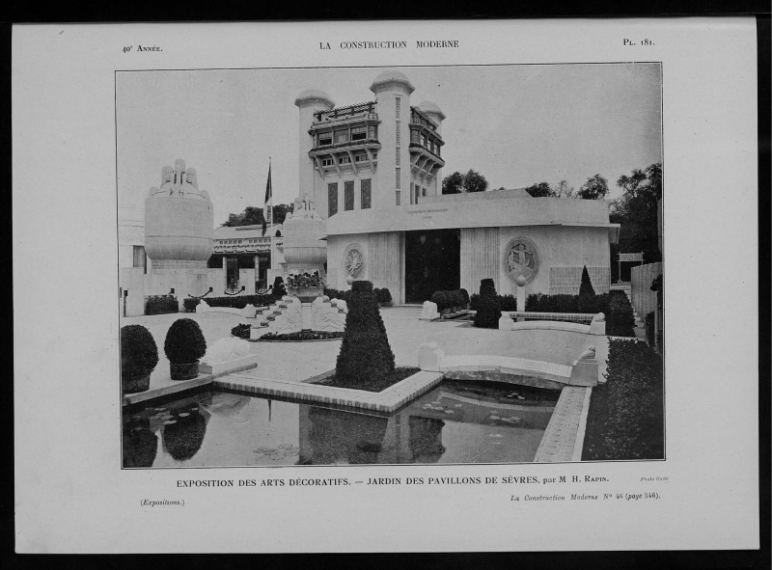

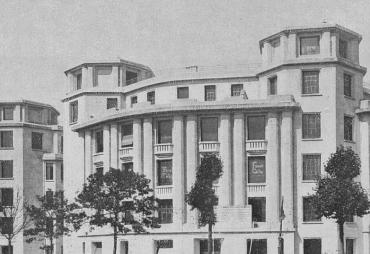

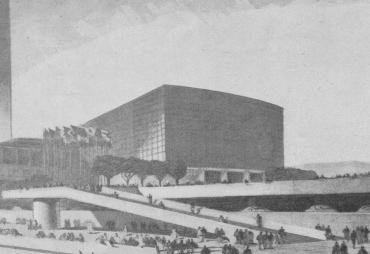

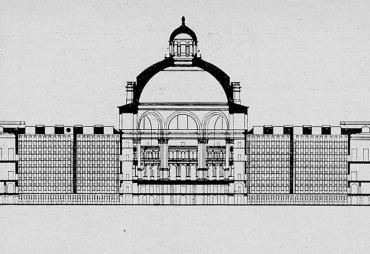

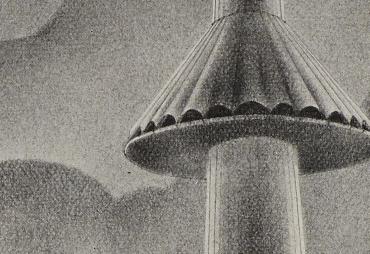

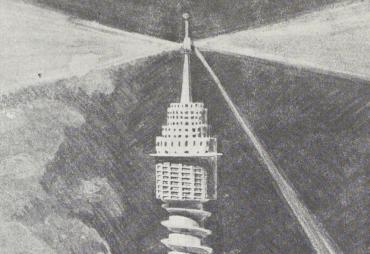

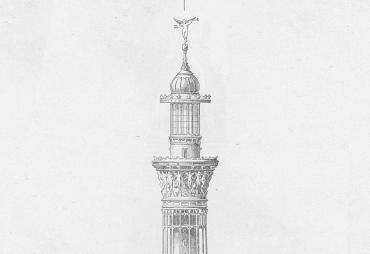

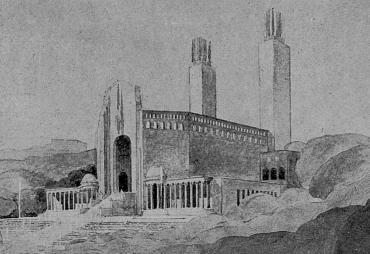

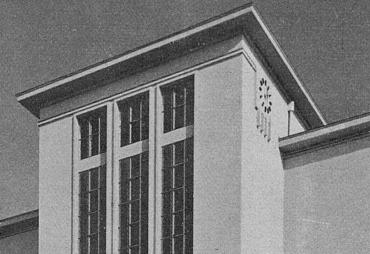

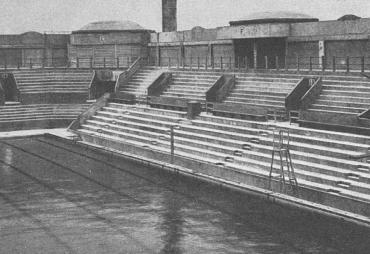

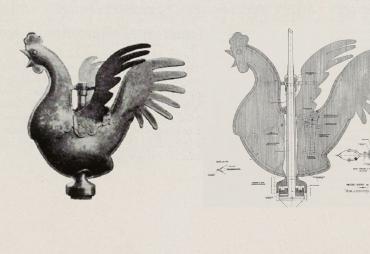

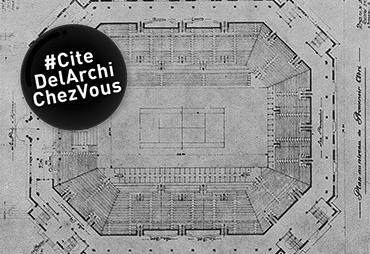

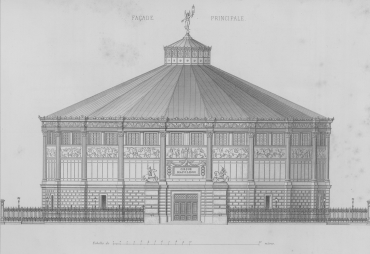

Sous la direction d’Henri Rapin et de Georges Lechevallier-Chevignard, la Manufacture nationale de Sèvres déploie en 1925 une participation exceptionnelle, tant par la richesse des pièces exposées que par leur mise en scène, confiée aux architectes Patout et Ventre. Sur l’Esplanade des Invalides, deux pavillons octogonaux et un jardin central forment un ensemble conçu pour illustrer les usages contemporains de la céramique. Les bâtiments, simples et bas, sont couverts d’un toit plat et éclairés par des baies zénithales, ce qui permet de dégager les murs pour y installer vitrines et éléments décoratifs. Les façades sont traitées comme de grandes surfaces en céramique claire : elles combinent carreaux émaillés, colonnes décoratives, médaillons sculptés et grands vases réalisés par Patout et Gauvenet. Le jardin conçu par Rapin prolonge cette esthétique, avec des bassins, des animaux stylisés et des éléments en céramique intégrés au paysage.

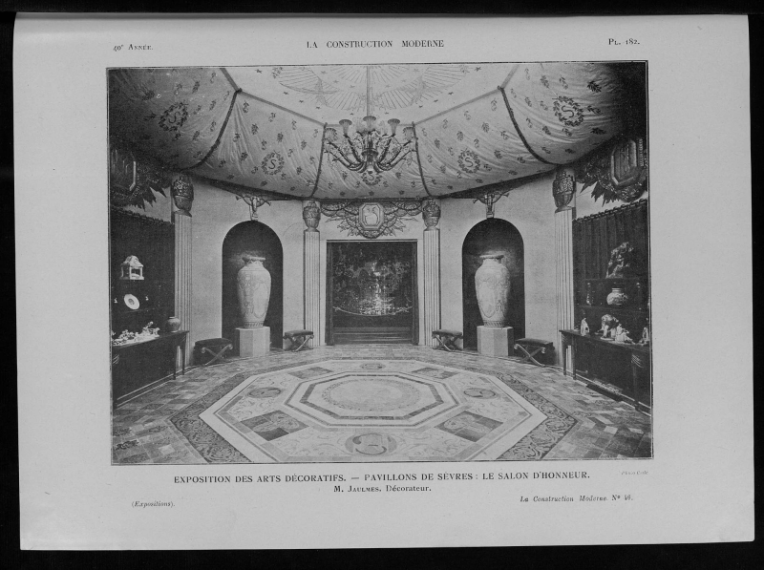

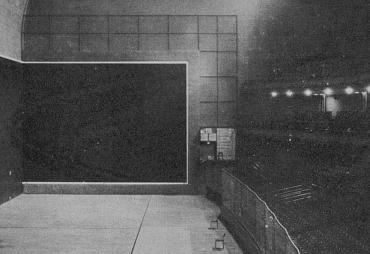

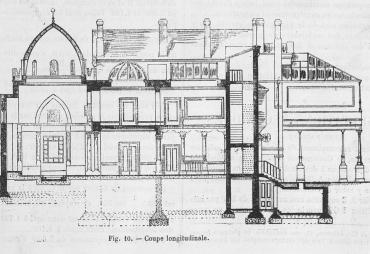

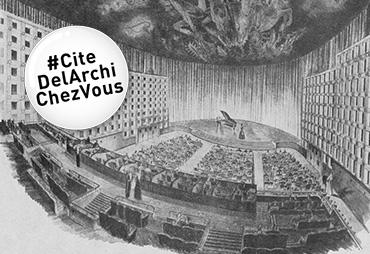

À l’intérieur, chaque salle est confiée à un décorateur (Rapin, Lalique, Jaulmes…), qui conçoit mobilier, revêtements et luminaires. La porcelaine translucide, le grès cérame et le verre moulé – en particulier les créations de Lalique – structurent l’ensemble de la scénographie intérieure et participent à l’atmosphère de l’exposition. Le salon de lumière (Rapin et Gauvenet) joue également avec la translucidité ; la salle à manger (Lalique) associe marbres niellés et plafond en verre gravé ; le salon d’honneur (Jaulmes), avec ses niches dorées et ses vases sculptés, forme le cœur de l’ensemble.

Un manifeste pour un décor moderne d’excellence

L’article publié dans La Construction moderne offre un parcours détaillé à travers chacun des espaces du double pavillon de Sèvres : vestibules, salons, galerie, jardin et salle d’honneur sont minutieusement décrits. Il souligne la richesse des matériaux employés et leur mise en œuvre décorative dans l’architecture comme dans le mobilier. L’ensemble est présenté comme un manifeste d’un savoir-faire réinventé, fruit d’une collaboration étroite entre artisans, artistes et architectes. La céramique est alors pensée comme composante à part entière de l’architecture moderne.

La Construction moderne, no. 46, 1924-1925. Lire l'article

Informations pratiques

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :