Tandis que l’avant-garde européenne mise sur la monumentalité ou l’expérimentation plastique, le Japon propose une maison de bois légère, épurée, construite avec des matériaux et des artisans venus du pays

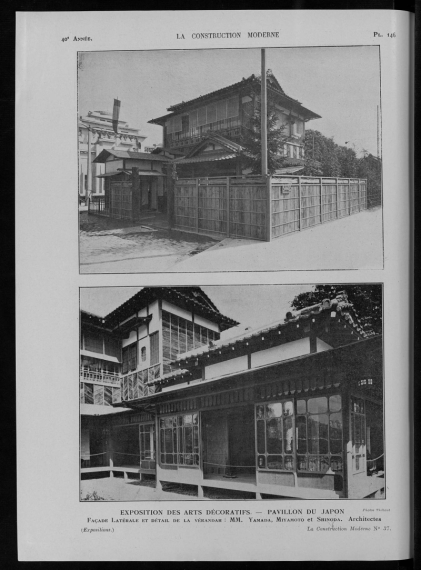

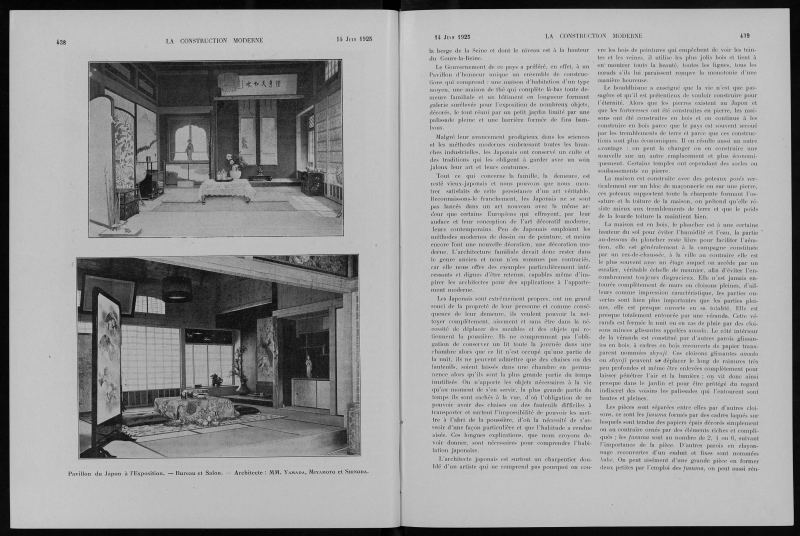

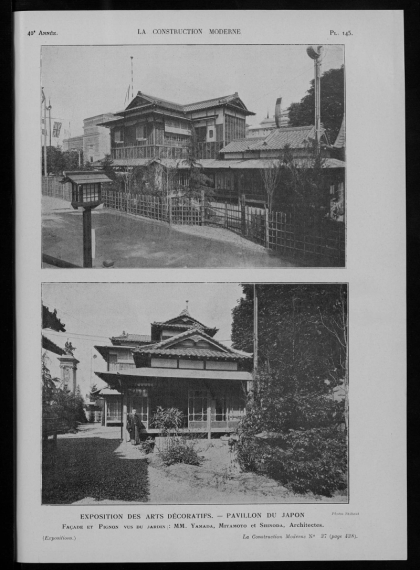

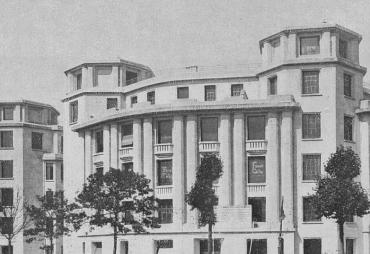

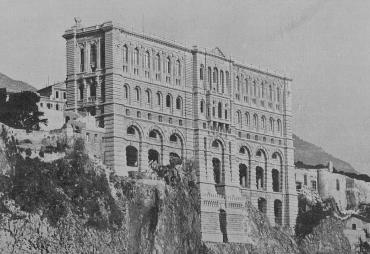

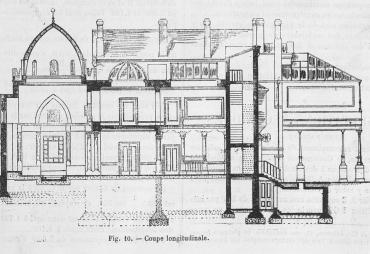

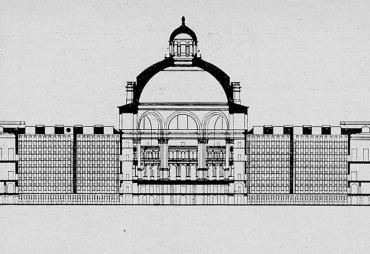

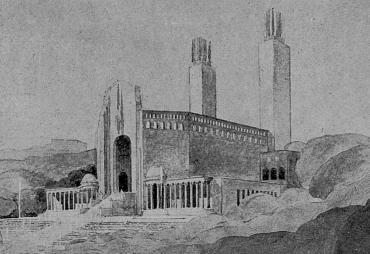

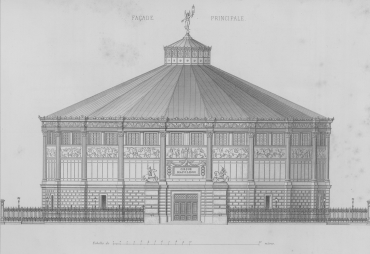

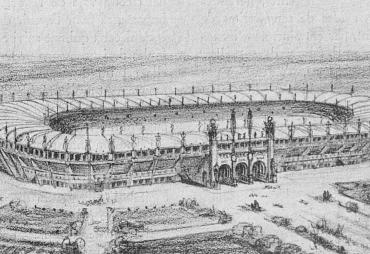

Construit sur les bords de la Seine, à l’entrée du Cours-la-Reine, le pavillon japonais propose un ensemble cohérent : maison, jardin, maison du thé, mobilier, objets décoratifs — tous réalisés avec des matériaux venus du Japon et mis en œuvre par des artisans spécialement dépêchés à Paris. Conçue par les architectes Yamada et Miyamoto, et exécutée par Shinoda, la section japonaise s’organise autour d’un habitat traditionnel, mais bien ancré dans les usages contemporains du pays.

Tatamis, portes coulissantes en papier (shōji), alcôves décoratives (tokonoma), sobriété formelle et rapport constant au végétal composent un ensemble qui incarne une architecture modeste, soucieuse du quotidien et de l’environnement. Une dépendance accueille les objets d’exposition non installés, car, selon l’usage, l’ameublement d’une maison évolue au fil des saisons. Une maison du thé complète l’installation.

Une leçon d’architecture domestique

Dans La Construction moderne, le critique d’art Antony Goissaud fait une description précise du pavillon japonais, en insistant l'articulation discrète entre intérieur et extérieur, la légèreté de ses cloisons mobiles, et l’attention portée aux usages quotidiens. Il en retient une architecture sobre et fonctionnelle où chaque élément répond à un besoin concret. Construit selon les traditions japonaises, sans clous ni serrures, ce pavillon propose une vision de l’architecture en retrait, pensée pour accompagner plus que pour s’imposer, une idée que partagera aussi l’architecte Rafael Bergamín.

La Construction moderne, no. 37, 1924-1925. Lire l'article

Informations pratiques

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :