Depuis sa fondation en 1986, le Centre d’archives d’architecture contemporaine collecte les archives des architectes, urbanistes, ingénieurs ou décorateurs français actifs à partir de la fin du XIXe siècle. La sauvegarde, le traitement, la communication au public et la valorisation complètent cette mission.

Le Centre d'archives d'architecture contemporaine

Le Centre d’archives d’architecture contemporaine est situé à Paris dans le 18e arrondissement. C’est le principal centre d’archives d’architecture en France. Il collecte les archives d’architectes, urbanistes, ingénieurs ou décorateurs français actifs depuis la fin du XIXe siècle. Les fonds qu’il réunit lui sont pour la plupart, juridiquement, affectés par l’État (ministère de la Culture) ; certains sont des dépôts de l’Académie d’architecture ou du Conservatoire national des arts et métiers.

Le Centre d’archives d’architecture conserve environ 420 fonds d’archives représentatifs de nombreuses périodes et tendances de l’architecture française, de la fin du XIXe au début du XXIe siècle : à titre d’exemples, les archives de pionniers du béton armé (Hennebique, Auguste Perret), d’architectes Art déco (Louis Bonnier, Henri Sauvage, Jean-Charles Moreux) ou représentants du Mouvement moderne (André Lurçat, Georges-Henri Pingusson), de grands acteurs de l’équipement de la France d’après-guerre (Georges Candilis, Émile Aillaud, Bernard Zehrfuss, Jean Dubuisson, Guillaume Gillet, Louis Arretche), de représentants des mutations de l’architecture à la fin du XXe siècle (Adrien Fainsilber, Bernard Huet, Renée Gailhoustet), de figures singulières (Roger Le Flanchec, André Bruyère). La collecte récente est orientée vers les principales tendances de l’architecture des années 1980 au premières décennies du XXIe siècle : renouveau de l’architecture domestique, rapprochement avec les arts plastiques, problématiques environnementales, etc. (Jean-Pierre Buffi, Roland Schweitzer, Christian Hauvette, François Seigneur, Rémy Butler).

Les architectes distingués officiellement (par le grand prix de Rome, puis par les grands prix nationaux de l’architecture et de l’urbanisme) sont nombreux dans la collection.

Les archives comprennent des centaines de milliers de plans, dessins, photographies, maquettes (environ 900), les dossiers écrits des projets et d’innombrables documents personnels, soit environ 9 km linéaires.

La présentation des fonds, les biographies des architectes ainsi que les inventaires illustrés sont consultables en ligne dans ArchiWebture, version internet de la base de données du Centre d’archives. Le Centre d’archives a mis au point ses propres outils et méthodes de description.

Le Centre d’archives publie la revue Colonnes.

ArchiWebture

Le site internet ArchiWebture présente l’ensemble des fonds du Centre d’archives d’architecture. Chaque fonds fait l’objet d’une présentation intégrant une biographie, des repères bibliographiques, des informations sur le fonds et souvent une sélection d’images de documents d’archives. Les répertoires sommaires des fonds sont consultables au format PDF. Les inventaires détaillés de 200 fonds environ peuvent être interrogés selon des modules de recherche simple ou approfondie qui permettent des recherches sur l’ensemble des inventaires.

En outre, ArchiWebture offre divers modules permettant de pénétrer dans la richesse de ces fonds sans effectuer de recherche (galeries thématiques, focus sur des documents, carte interactive, etc.)

Les expositions numériques présentent elles aussi des corpus de documents, parfois animés, autour de thématiques ou de personnalités.

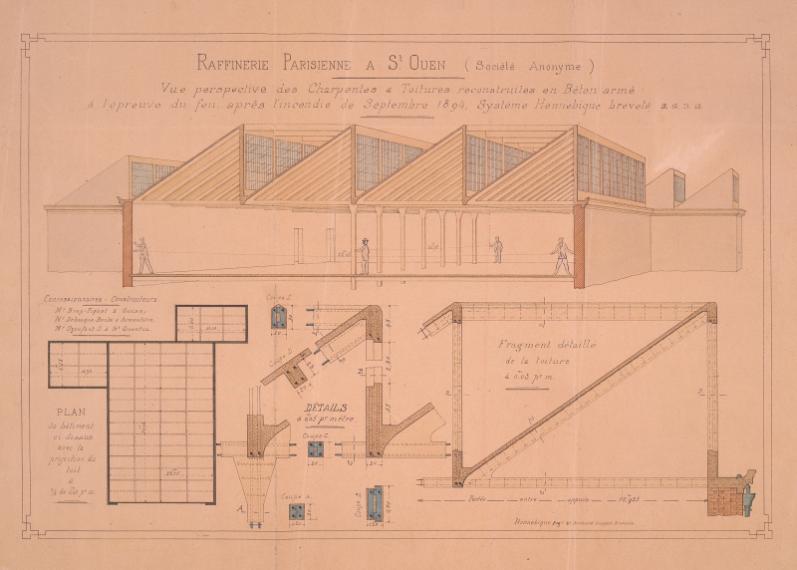

Raffinerie parisienne, Saint-Ouen, 1894, Bétons armés Hennebique, ing.

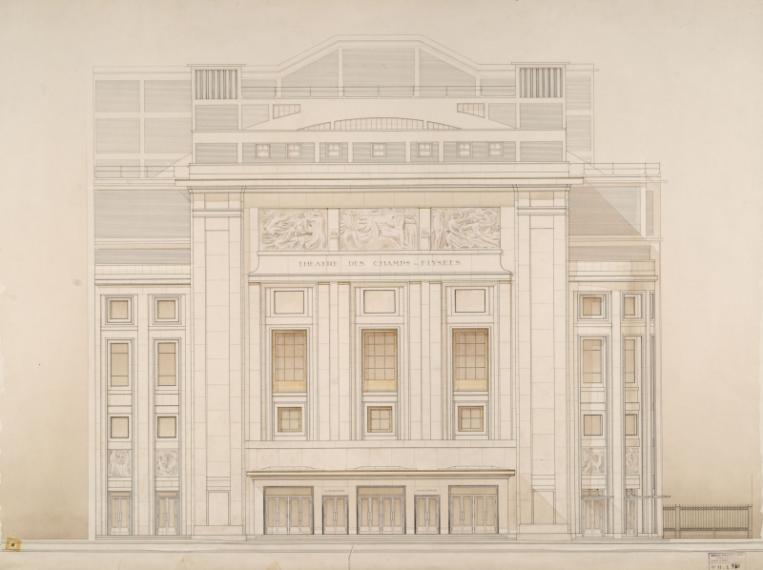

Théâtre des Champs-Elysées, Paris 8e, 1910-1913, Auguste Perret

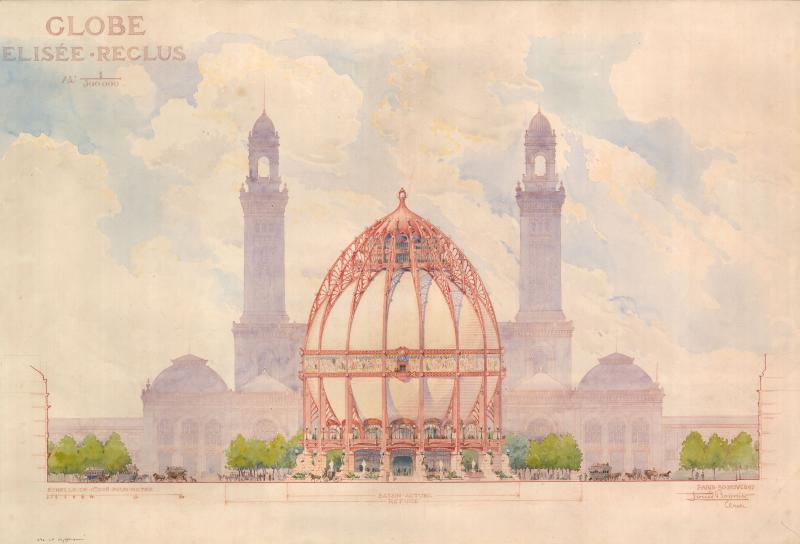

Globe terrestre Elisée-Reclus, Exposition universelle de Paris, 1900, Louis Bonnier

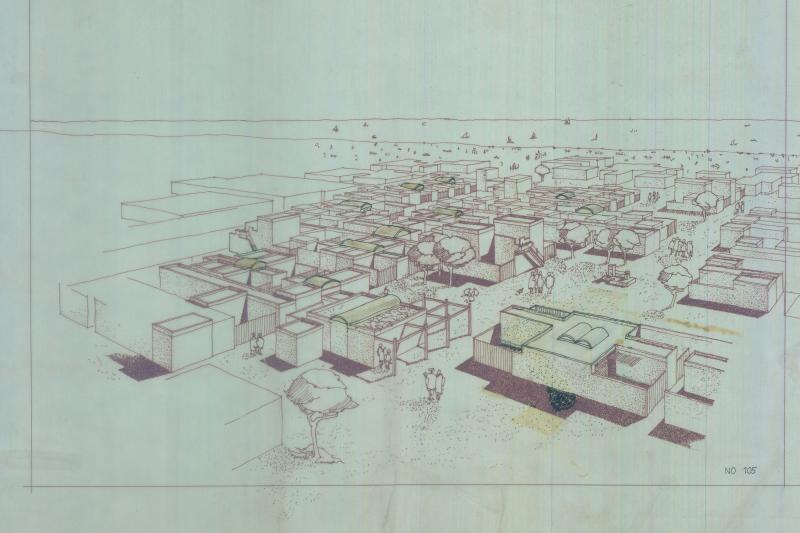

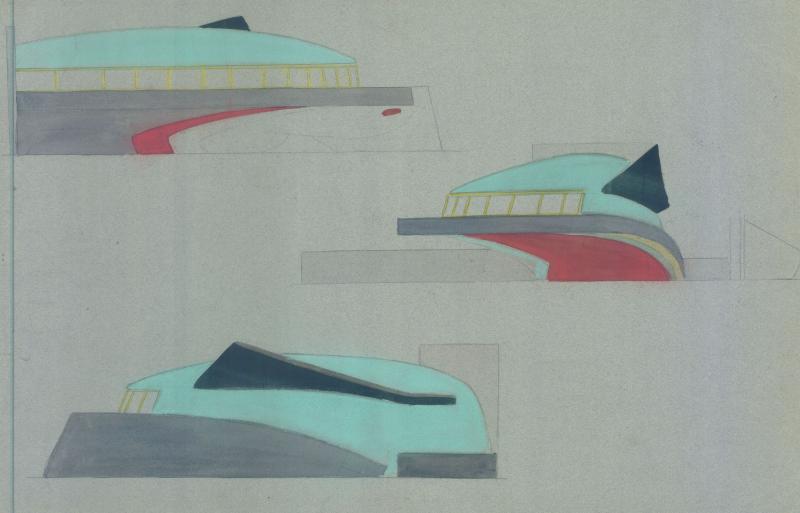

Village de vacances CIL et CAF, Barcarès-Leucate, 1965-1975, Georges Candilis

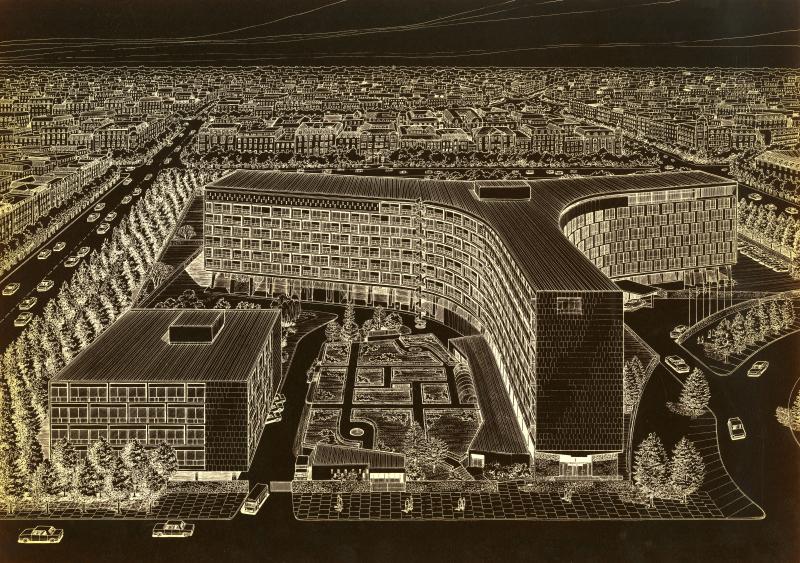

Palais de l’Unesco, place de Fontenoy, Paris, 1952-1958, Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer, arch, et Pier Luigi Nervi, ing.

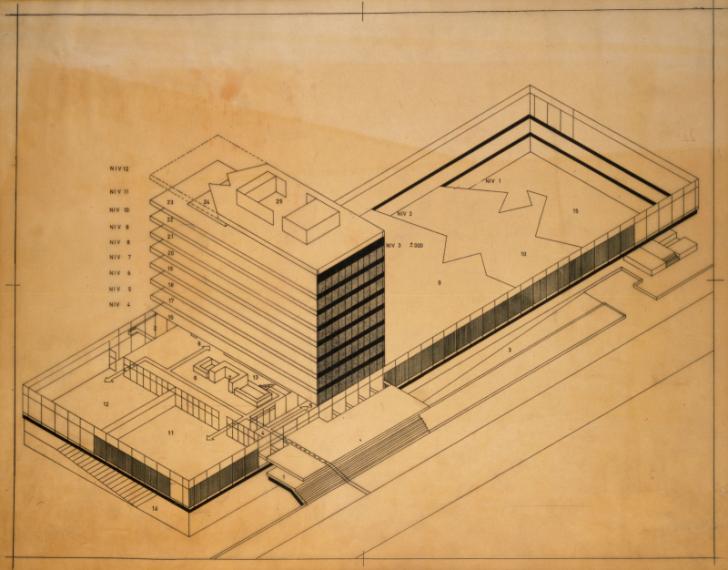

Musée des Arts et traditions populaires, Paris 16e, 1957-1983, Jean Dubuisson

Rénovation urbaine Le Colombier, Rennes, 1963-1987, Louis Arretche

Ville universitaire, plaine de Villetaneuse, Deuil et Montmagny, 1966-1969, Adrien Fainsilber

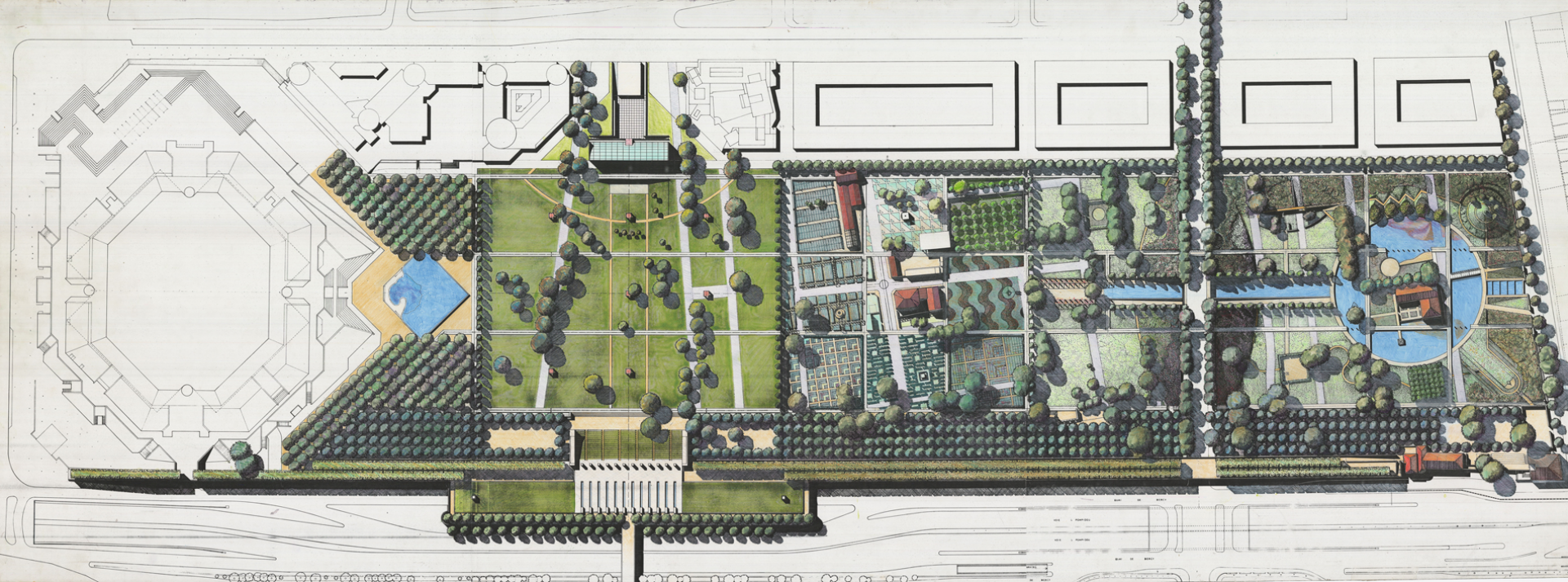

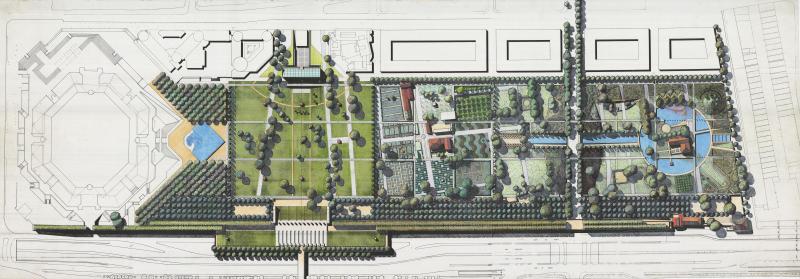

Parc de Bercy, Paris 12e, 1993-1997, Bernard Huet, Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas, Bernard Le Roy, Philippe Raguin, arch., Ian Le Caisne, paysagiste et Jean-Max Llorca, fontainier

Maison pour Roger Beauvir, Larmor-Plage, 1954-1955, Roger Le Flanchec

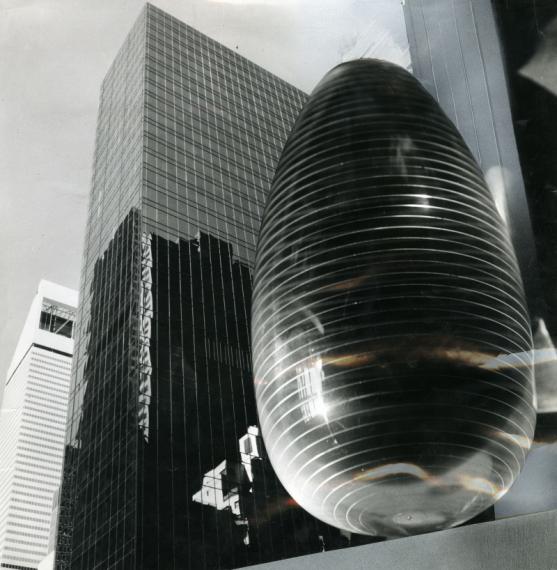

Projet de tour Œuf, New York, 1978, André Bruyère

Informations pratiques

ACCÈS ET COORDONNÉES

3 boulevard Ney - 75018 Paris

1er étage (niveau M0 par l’ascenseur)

Email : centredarchives@citedelarchitecture.fr

OUVERTURE AU PUBLIC

La salle de lecture est ouverte uniquement sur rendez-vous.

Lundi : 13h-17h

Mardi : 9h30-17h

Mercredi : 9h30-17h

Jeudi : 9h30-17h

Vendredi : fermé

Samedi : fermé

Dimanche : fermé

Pour permettre la fermeture effective du centre d’archives à 17h00, le personnel fait procéder à l’évacuation de ses espaces à partir de 16h45.

Des fermetures en dehors des jours fériés peuvent intervenir en fonction des besoins du service (récolement de février, congés estivaux, etc.).

Fermeture estivale du 1er au 31 août inclus.

CONDITIONS D'ACCÈS

La salle de lecture est ouverte sur rendez-vous. La réservation se fait par mail (centredarchives@citedelarchitecture.fr) ou auprès du personnel présent en salle de lecture. L’accès aux espaces publics, l’inscription et la communication des documents sont gratuits.

Attention : Le Centre d'archives ne fournit de reproductions numériques à distance que si les documents sont déjà numérisés (consulter la base de données Archiwebture).