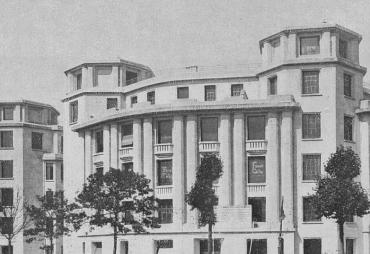

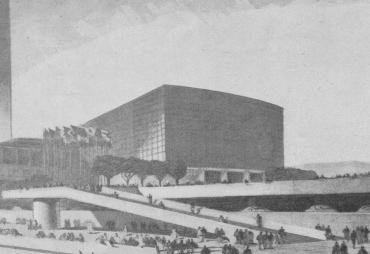

Inaugurée en 1933, la Fondation suisse est la première maison nationale du campus à affirmer une esthétique moderne, en rupture avec les styles historicistes alors dominants à la Cité

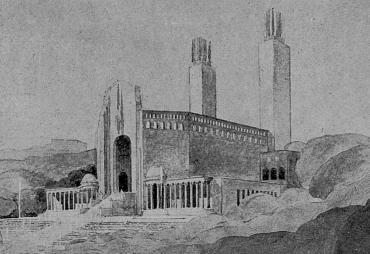

Le projet, porté dès 1924 par Rudolf Fueter, mathématicien et recteur de l’Université de Zurich, repose sur un objectif clair : doter la Suisse d’un lieu de résidence pour ses étudiants à Paris, dans un esprit d’échange et d’excellence. Grâce à une souscription nationale et une aide fédérale, le financement est assuré. Pour concevoir le pavillon, Fueter choisit de solliciter un architecte alors encore peu connu à Paris, mais déjà reconnu dans les milieux d’avant-garde : Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Après plusieurs hésitations — notamment en raison de son récent échec au concours pour le Palais de la Société des Nations — Le Corbusier accepte, en collaboration avec son cousin Pierre Jeanneret. L’enjeu : proposer une image de la Suisse débarrassée des clichés folkloriques, tournée vers la modernité, et capable de faire rayonner une vision nouvelle de l’architecture.

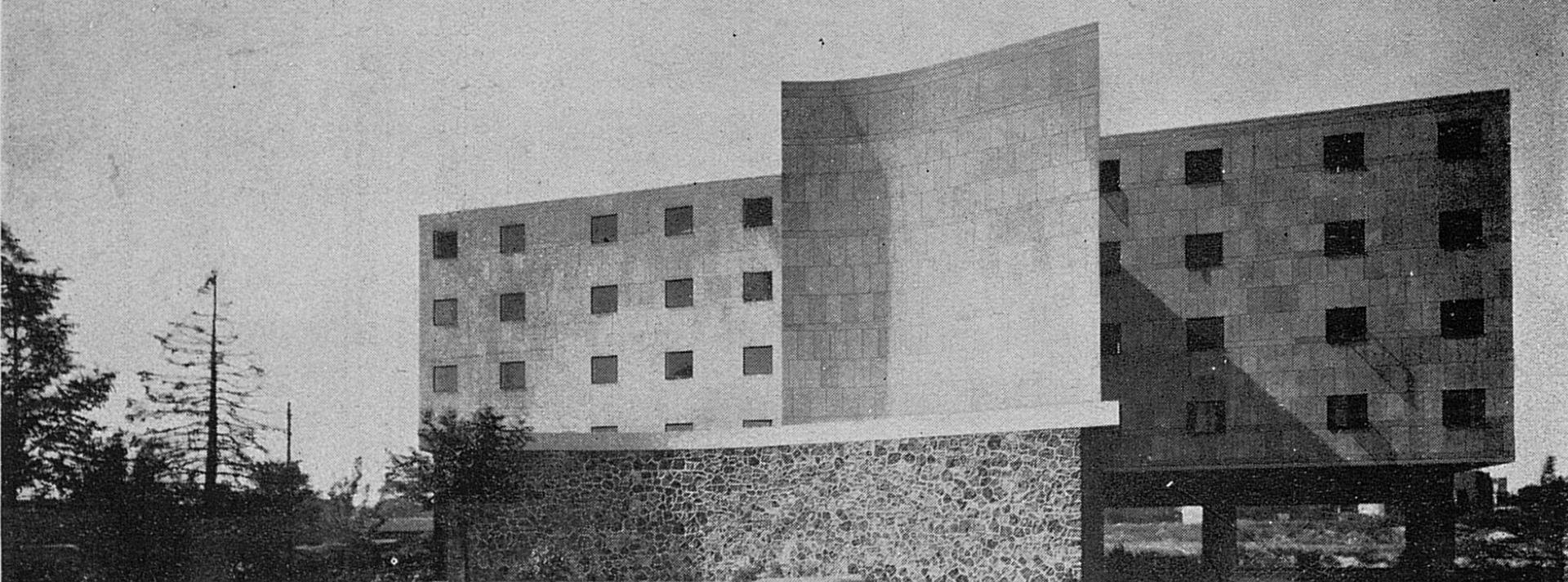

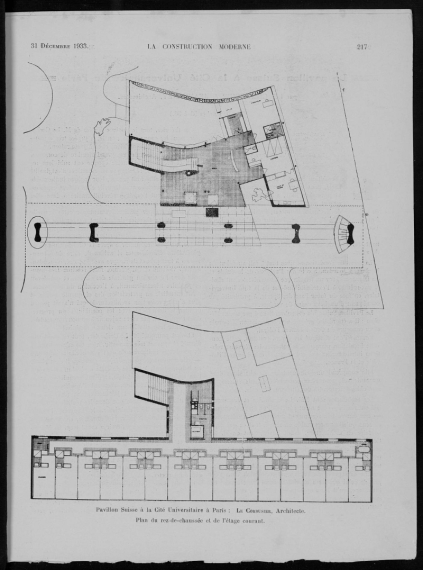

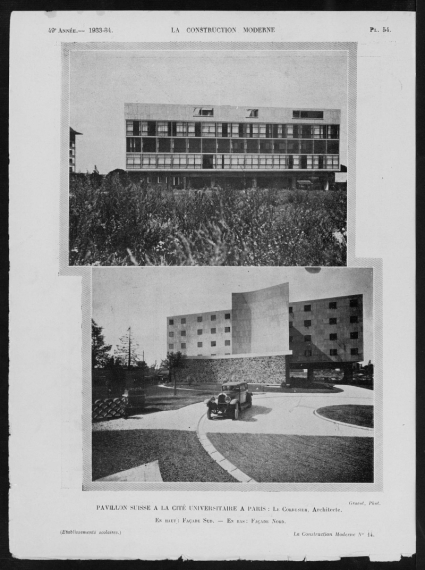

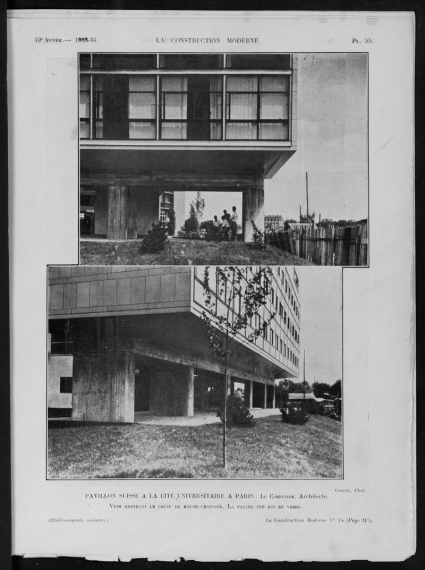

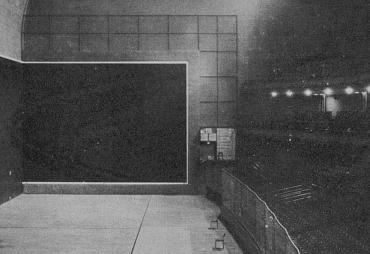

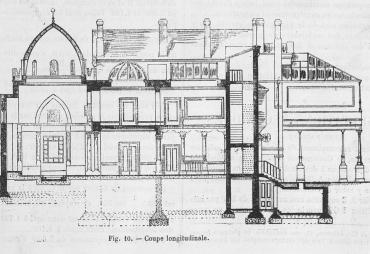

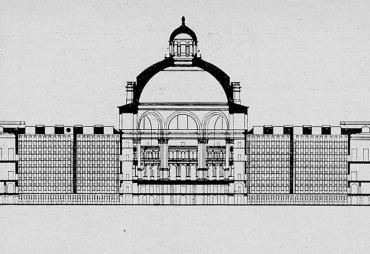

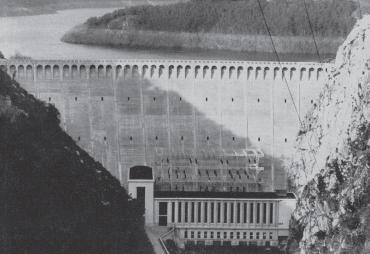

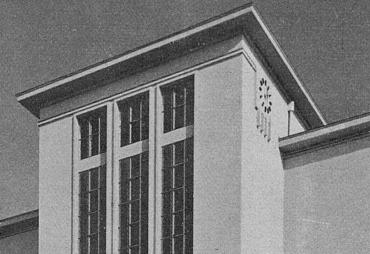

Construit entre 1931 et 1933, le bâtiment met en œuvre les célèbres « cinq points d’une architecture nouvelle » formulés par Le Corbusier en 1927 : pilotis, toit-terrasse, plan libre, fenêtres en bandeau et façade libre. Sur un terrain complexe (anciennes carrières), les architectes choisissent de fonder l’édifice sur des pilotis massifs en béton armé, dégageant le sol pour faire passer le jardin sous le bâtiment. Les étages, réalisés en structure métallique légère, sont enveloppés d’une façade alternant pierre reconstituée, vitrages et panneaux de remplissage. L’intérieur reflète la même rigueur : les espaces communs, concentrés au rez-de-chaussée, favorisent la fluidité et la lisibilité. Les 46 chambres, éclairées au sud par une longue fenêtre horizontale, sont presque toutes identiques. Le mobilier — en grande partie conçu avec Charlotte Perriand — intègre des éléments préfabriqués et ergonomiques, dont certaines pièces emblématiques du design moderne comme les fauteuils à dossier basculant ou la table du salon en marbre.

La Fondation suisse se présente ainsi comme un laboratoire grandeur nature de l’architecture collective : rationalité des formes, adaptation aux usages, confort moderne. C’est aussi un jalon dans l’histoire du logement étudiant, bien avant les Cités radieuses de l'après-Seconde Guerre mondiale.

Le fonctionnalisme de Le Corbusier au cœur de la Cité

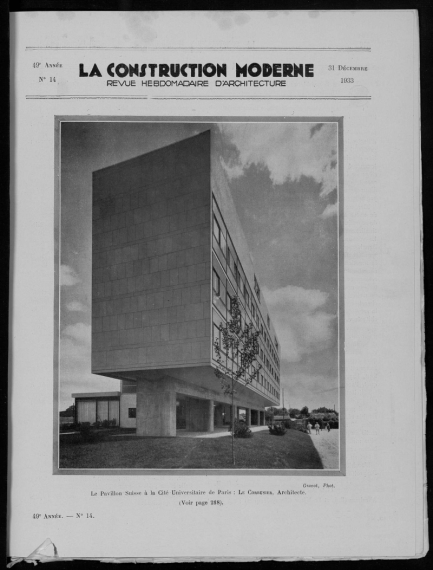

Fin 1933, La Construction moderne consacre un article à ce pavillon atypique, qu’elle présente comme une rupture assumée dans le paysage de la Cité universitaire. L’article insiste sur la rigueur constructive du bâtiment et sur l’application fidèle des théories de Le Corbusier, alors perçues comme radicales, parfois même “matérialistes”, mais porteuses d’un souffle nouveau. Malgré certains partis pris jugés sévères, la Fondation suisse est reconnue comme un objet architectural cohérent et représentatif d’un mouvement qui transforme déjà durablement les formes de l’habitat.

La Construction moderne, no. 14, 1933-1934. Lire l'article

Information

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :