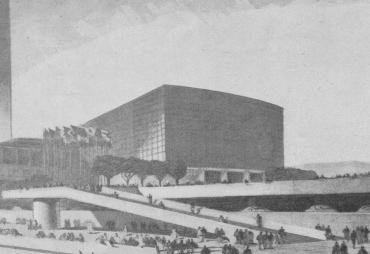

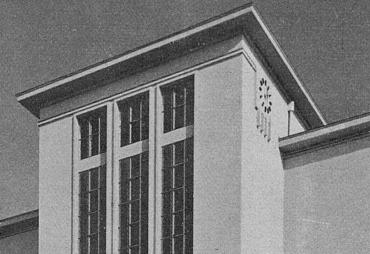

Pensé comme un lieu d’exposition, le pavillon du Club des Architectes diplômés illustre les ambitions d’une génération désireuse d’affirmer la modernité architecturale française

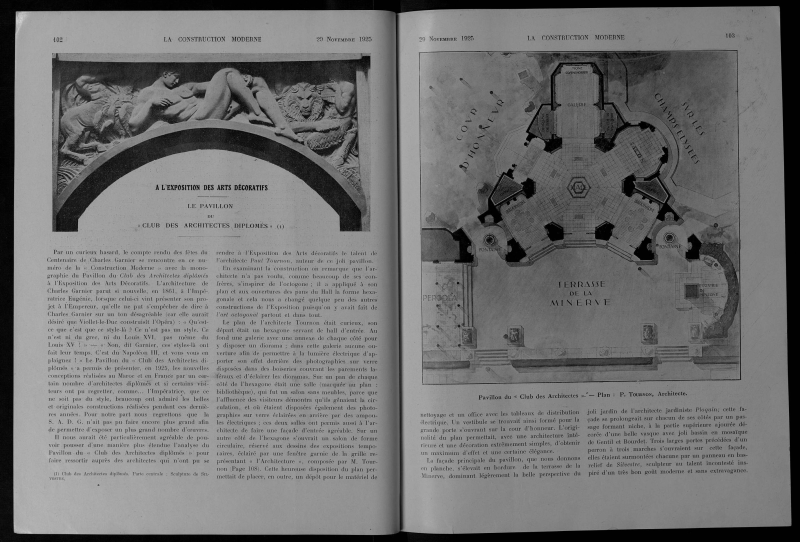

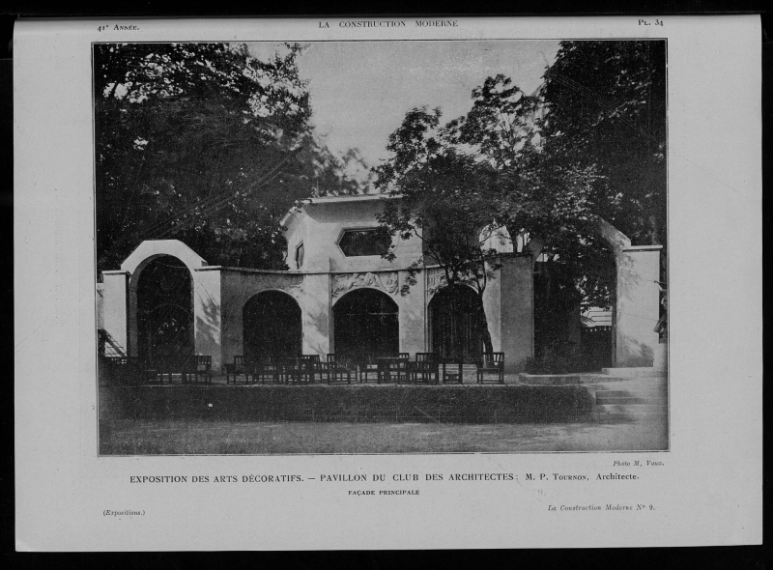

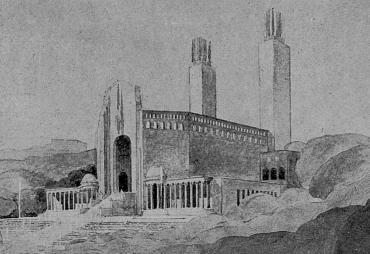

En 1925, l’Exposition internationale des Arts décoratifs de Paris constitue un moment décisif pour la scène architecturale française. Tandis que certains pays choisissent de s’appuyer sur des architectes représentatifs de leur nation, des figures individuelles, la Société des architectes diplômés (S.A.D.G.) conçoit un pavillon collectif. L’objectif : représenter la profession dans sa diversité et donner à voir des œuvres récentes, construites en France comme à l’étranger. Ce projet est confié à un jeune architecte, Paul Tournon, distingué par ses pairs.

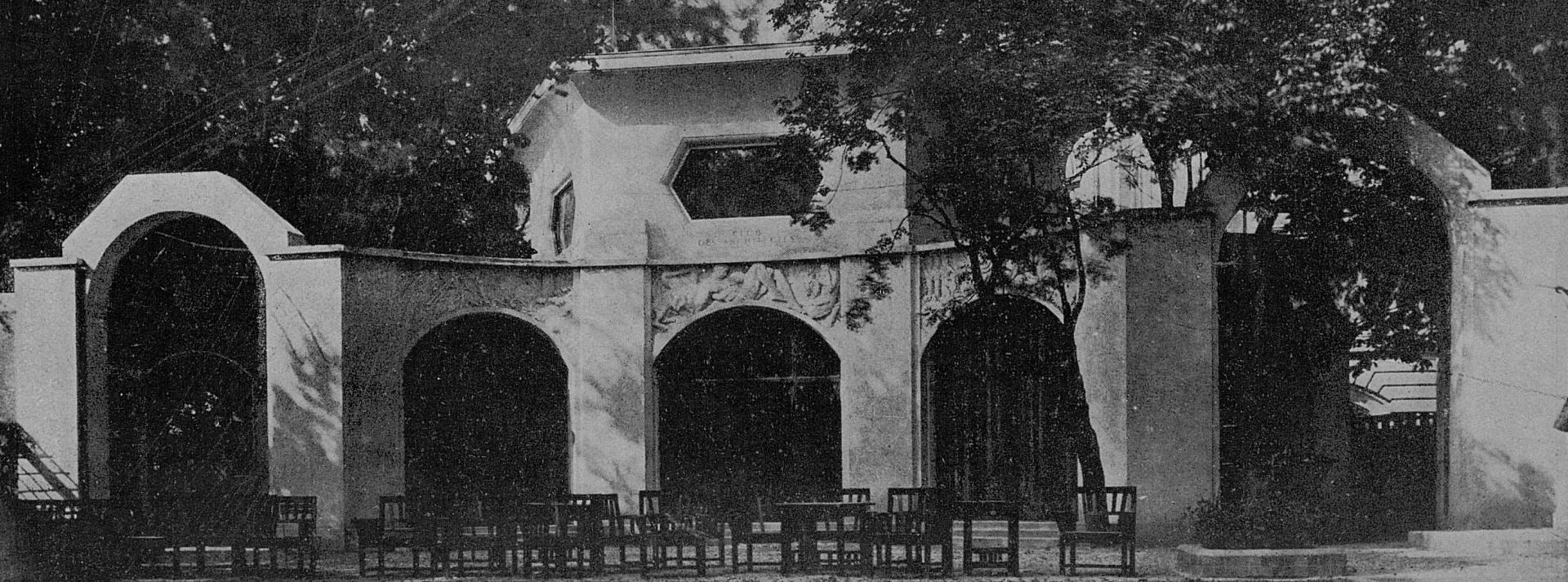

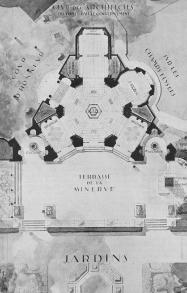

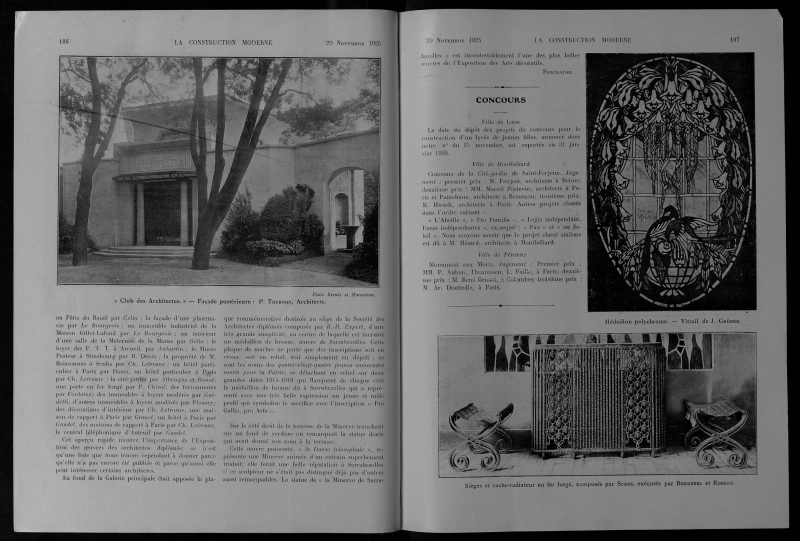

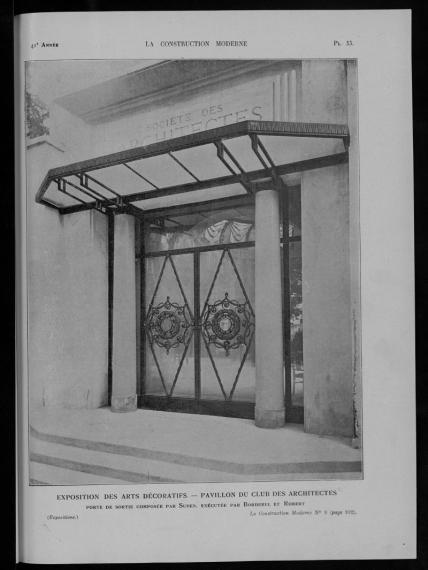

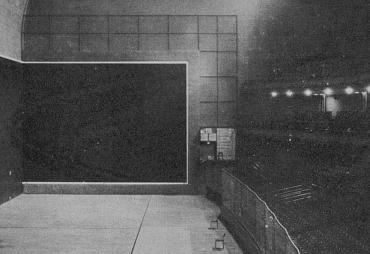

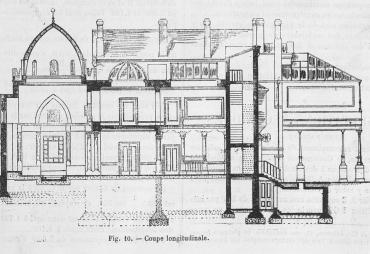

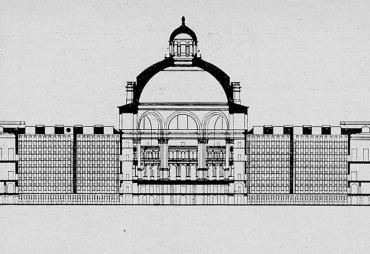

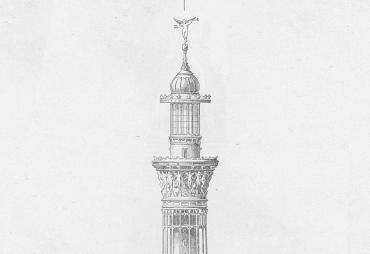

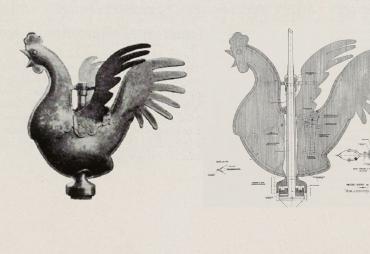

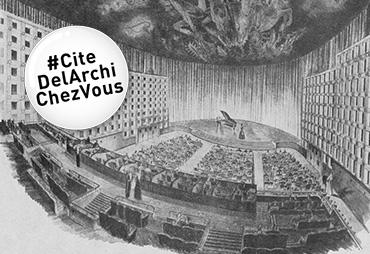

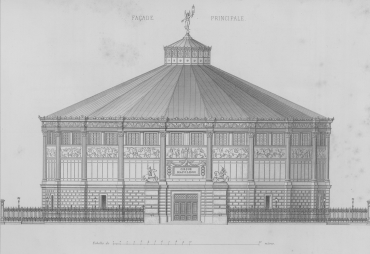

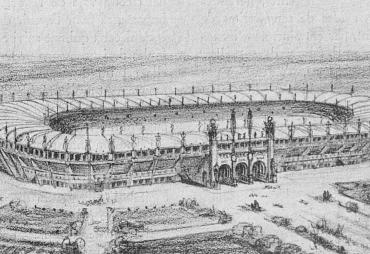

Pensé comme un espace d’exposition plus que comme une démonstration stylistique, le pavillon s’organise autour d’un hall hexagonal, encadré de salles latérales pour dioramas, maquettes, dessins et photographies. On y découvre aussi une salle circulaire dédiée aux expositions temporaires, des vitrines sans cloisons pour fluidifier les circulations, un vestibule discret et des annexes techniques intégrées. Le tout repose sur une architecture sobre, accompagnée d'un ensemble décoratif de grande qualité : vitraux de Gruber, bas-reliefs de Silvestre, mosaïques de Gentil & Bourdet, ferronneries de Subes. L’initiative est aussi soutenue par un réseau d’artisans parisiens mobilisés autour du ferronnier Borderel, qui coordonne l’exécution.

Le pavillon selon l'architecte André Bérard

Publié quelques jours après l’inauguration officielle, le texte d’André Bérard dans L’Architecture offre un regard à la fois personnel et critique sur ce pavillon. Louant la justesse du projet de Paul Tournon et l’atmosphère paisible du site, il insiste sur l’équilibre entre simplicité formelle et intégration paysagère. Bérard salue également l’intelligence scénographique de ce lieu adapté au grand public. Au-delà de la démonstration architecturale, ce texte insiste également sur la fonction symbolique du pavillon : une « maison commune » des architectes, lieu de mémoire et de pédagogie.

L'architecture, no. 19, 1925. Lire l'article

Une vitrine collective pour l’architecture française

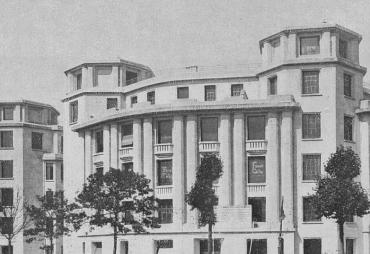

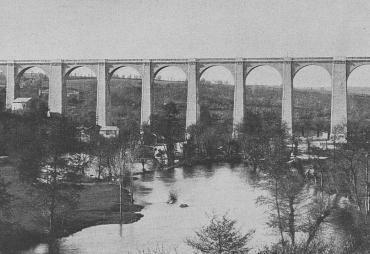

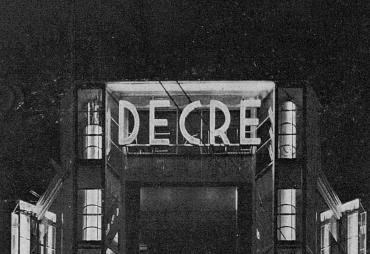

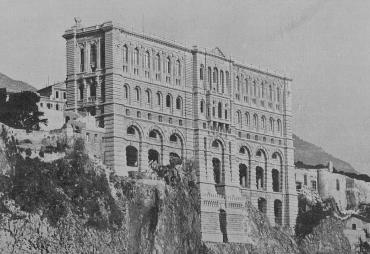

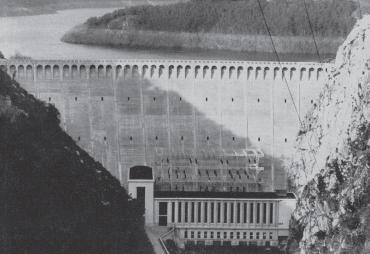

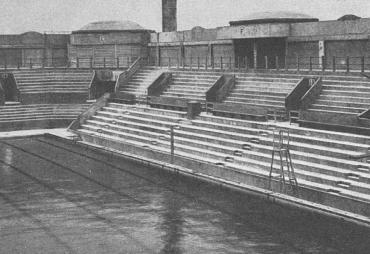

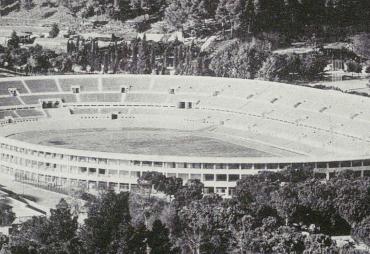

Dans La Construction moderne, le journaliste Fonclause livre un compte rendu détaillé de ce pavillon : organisation du plan, logique d’exposition, circulation, dispositifs d’éclairage… Il évoque également la richesse des projets présentés, notamment les constructions récentes d’Henri Prost, les travaux du Foyer rémois ou encore les équipements publics, logements, commerces et ateliers réalisés par les différents membres de la S.A.D.G. L’article prend soin de nommer les architectes, les œuvres, les matériaux, et d’insister sur la cohérence d’ensemble : un pavillon modeste par la forme, mais ambitieux par sa fonction, à la fois lieu de mémoire, espace professionnel et manifeste collectif.

La Construction moderne, no. 37, 1924-1925. Lire l'article

Information

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :