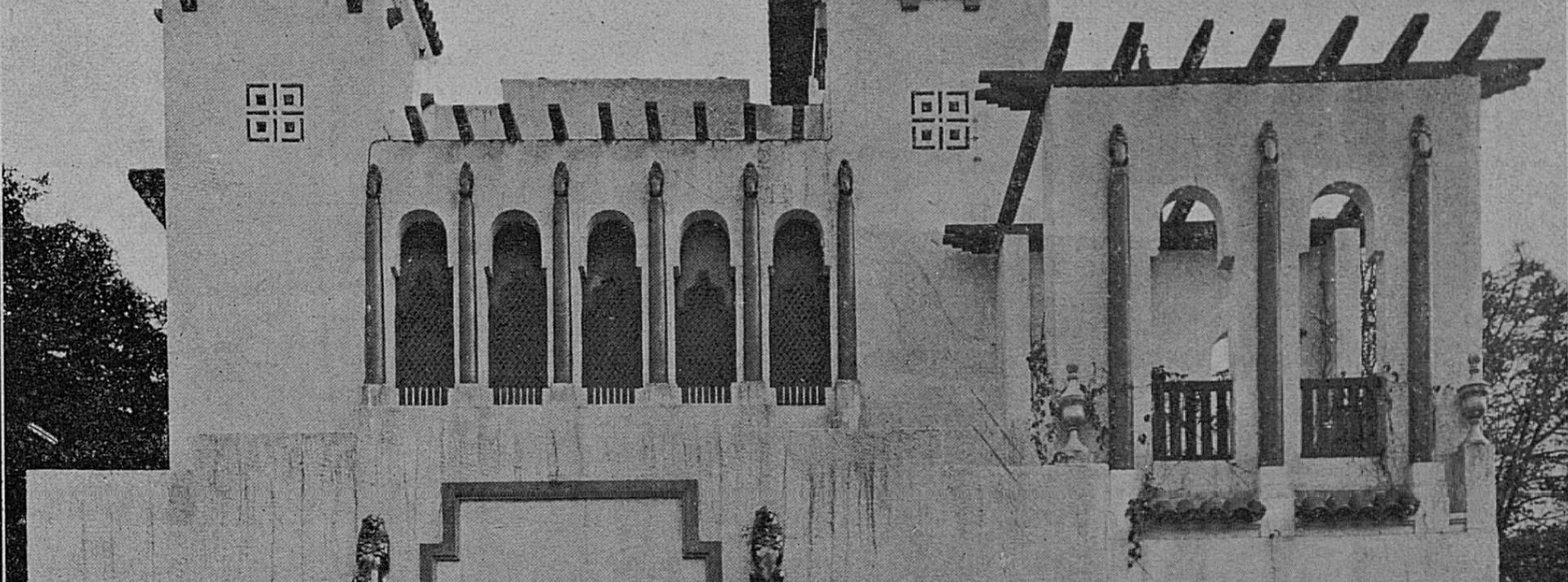

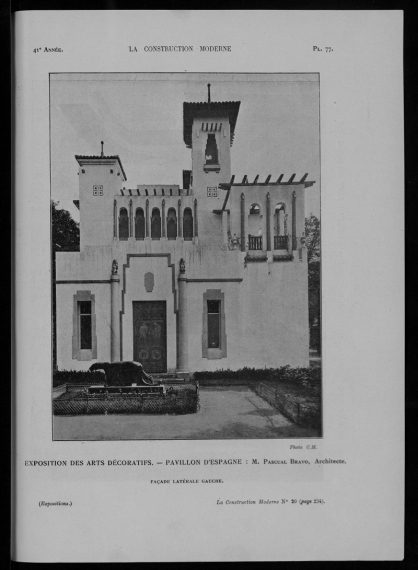

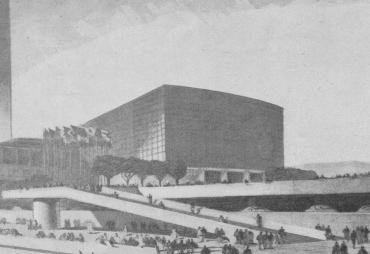

Construit en quelques jours dans les jardins de la Cours-la-Reine, le pavillon espagnol séduit par son esthétique méditerranéenne, tout en marquant un net contraste avec les avant-gardes modernistes dominant l’exposition

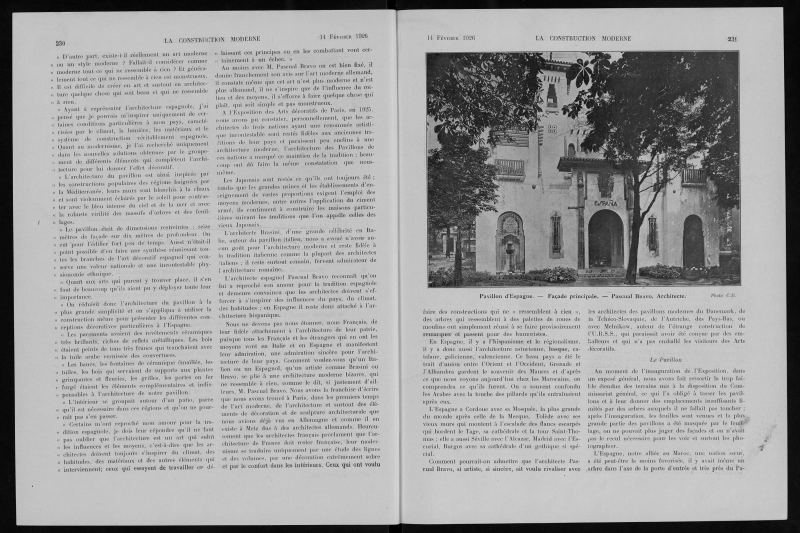

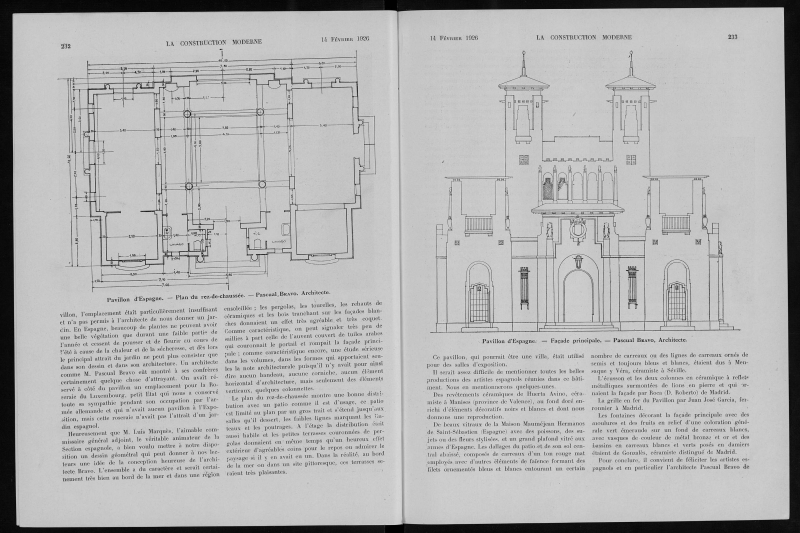

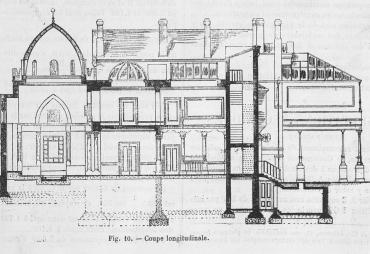

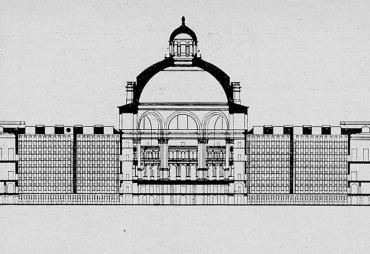

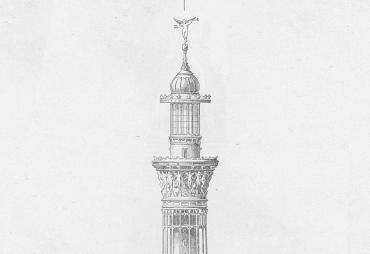

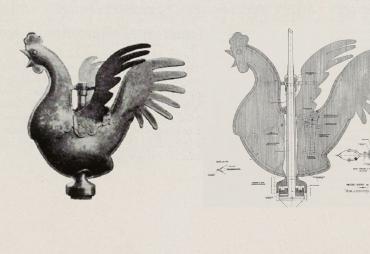

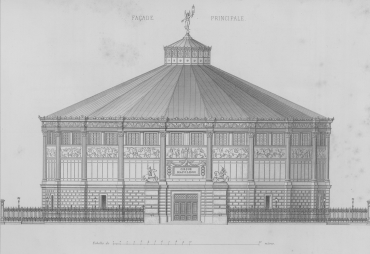

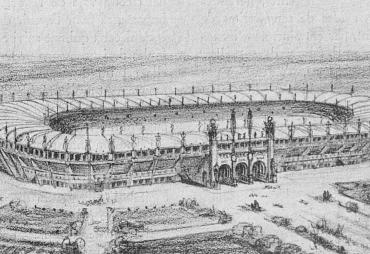

Imaginé par l’architecte Pascual Bravo, le pavillon d'Espagne s’inscrit dans un régionalisme andalou revendiqué, à rebours des avant-gardes modernistes. Patio central, murs chaulés, céramiques de Huerta Avinó, ferronneries de Juan José García, vitraux conçus par Pedro Muguruza : tout y célèbre une identité architecturale lumineuse, enracinée dans les paysages du sud de l’Espagne.

Cependant, cette proposition apparaît rapidement décalée face aux projets innovants de Le Corbusier, Mallet-Stevens, Melnikov ou Theo van Doesburg. Plusieurs architectes espagnols, comme Teodoro de Anasagasti, y voient un pastiche : une représentation figée d’un hispanisme devenu décoratif. Largement ignoré par la presse spécialisée française, le pavillon reçoit néanmoins quelques soutiens : L'architecte José Yarnoz Larrosa salue la tentative d’équilibre entre tradition et modernité, tout comme le critique d’art José Francés. Face aux critiques, la commission espagnole – composée notamment de Domènech, Artiñano, Pérez Bueno et Pérez Dolz – évoque un projet improvisé à Paris, élaboré en toute hâte à la veille de la clôture des inscriptions. Pourtant, ce choix s’inscrit dans une logique plus profonde : malgré l’émergence d’un courant moderniste en Espagne, les pavillons des expositions suivantes – à Séville et Barcelone en 1929, puis à Chicago en 1933 – poursuivront dans ce même courant historiciste.

Un pavillon à rebours des avant-gardes modernistes

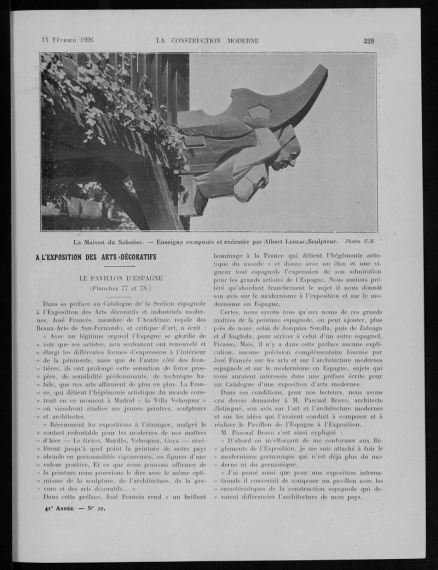

Dans La Construction moderne, le critique Antony Goissaud revient en détail sur le pavillon espagnol, et rapporte les propos de son architecte, Pascual Bravo. Ce dernier y exprime sans détour son refus du modernisme international, qu’il perçoit comme une mode stérile, et défend une architecture enracinée dans le climat, les matériaux et les usages locaux. Pour Bravo, représenter l’Espagne ne signifiait pas suivre les tendances du moment, mais affirmer une continuité culturelle lisible. L’article éclaire ainsi les choix d’un architecte convaincu, tout en situant sa démarche dans le paysage contrasté de l’exposition.

La Construction moderne, no. 20, 1925-1926. Lire l'article

Information

Pour toute information pratique, consultez la page de présentation de la bibliothèque

N'oubliez pas d'explorer l'ensemble des ressources en ligne ! Il suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous :