Enjeu politique et social, l’habitation collective retient aux XIXe et XXe siècles l’attention des penseurs, des hommes d’État, des architectes et des professionnels de la santé et de la ville. Très variées, les solutions mises en œuvre s’inscrivent dans un renouvellement de l’organisation urbaine et s’attachent à la modernisation de l’espace domestique.

Au cours du XIXe siècle, l’immeuble de rapport dont les caractéristiques se fixent progressivement, devient le modèle d’habitation prédominant en ville. Intimement lié aux transformations urbaines entreprises à Paris par le baron Haussmann, il se définit par des façades ordonnées ainsi que par le plan des appartements où espaces privés et de réception sont nettement séparés. Conçue à la périphérie des villes pour une population ouvrière en plein essor, la maison individuelle, réalisée dans le cadre de lotissements, représente également un terrain de recherche pour les architectes.

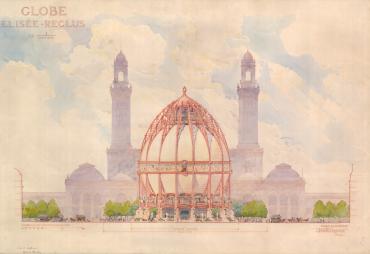

Au XXe siècle, la recherche architecturale se concentre avant tout sur le logement social. Les débats portent sur l’appartement type, l’hygiène, le confort, l’organisation et la taille de l’immeuble ainsi que sur les services collectifs. Aux cités jardins se substituent peu à peu de nouveaux modèles de cités favorisées par le développement des « habitations à bon marché » (HBM) et des « habitations à loyer modéré » (HLM).

La crise du logement, déjà sensible dans les années 1920 – 1930, s’accentue encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La production en série de logements est privilégiée lors de la Reconstruction. Les recherches architecturales portent principalement sur l’immeuble de grande taille et sur la manière dont il façonne la ville. Le choc pétrolier de 1974 marque la fin des grands immeubles collectifs, les « grands ensembles », et annonce la réalisation d’immeubles collectifs, de dimensions plus modestes, plus respectueux de l’échelle humaine.

Immeuble haussmannien, 1 boulevard Saint-Michel, Paris, 1860, Gustave Lecomte

Immeuble haussmannien, 1 boulevard Saint-Michel, Paris, 1860, Gustave Lecomte, maquette de l’étage courant

Immeuble d'habitation rue Franklin, Paris, 1903-1904, Auguste et Gustave Perret

Immeuble d'habitation rue Franklin, Paris, 1903-1904, Auguste et Gustave Perret, maquette de l’étage courant

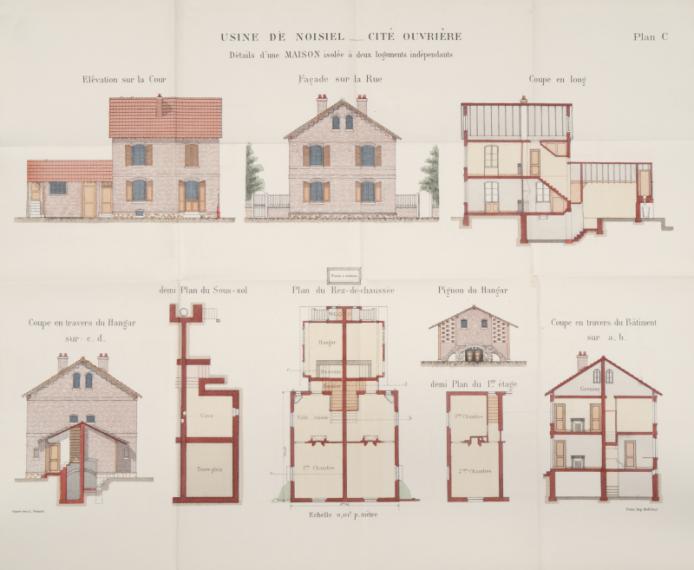

Catalogue de la chocolaterie Menier pour l’Exposition universelle de 1889, Paris, typographie de E. Plon, Nourrit et Cie, 1889

Maisons ouvrières, Paris, Librairie de l'architecture et des arts industriels, Eugène Bigot, n.d.

Cité-jardin, Le Pré-Saint-Gervais, Pantin, Les Lilas, Félix Dumail

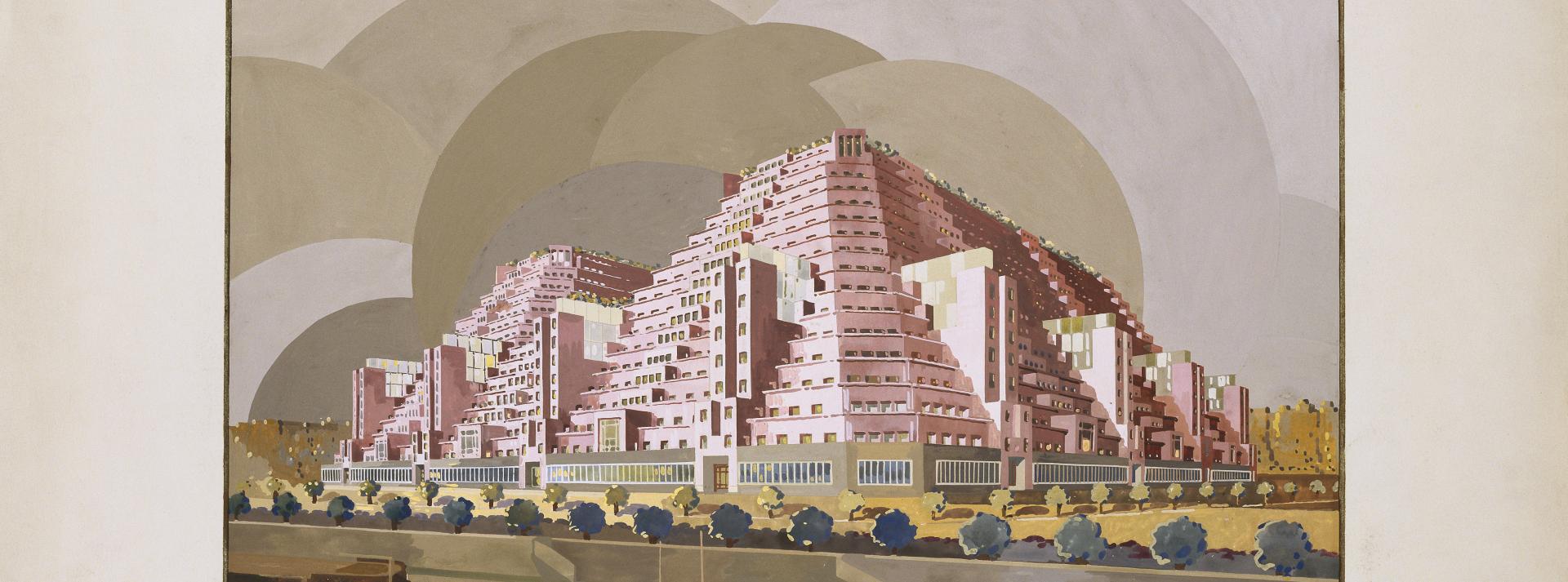

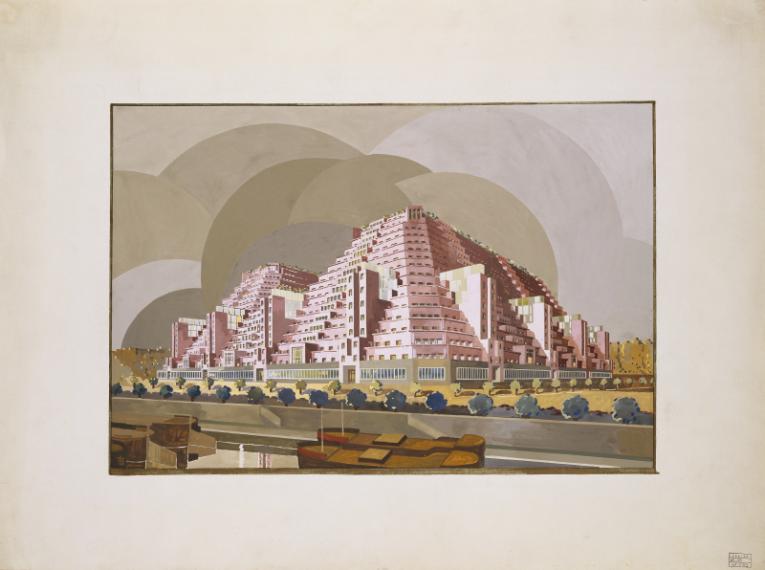

Projet d’immeuble pyramidal à gradins "Métropolis", 1928, Henri Sauvage

Numéro spécial « La Maison », revue L'Illustration, Paris, 1929

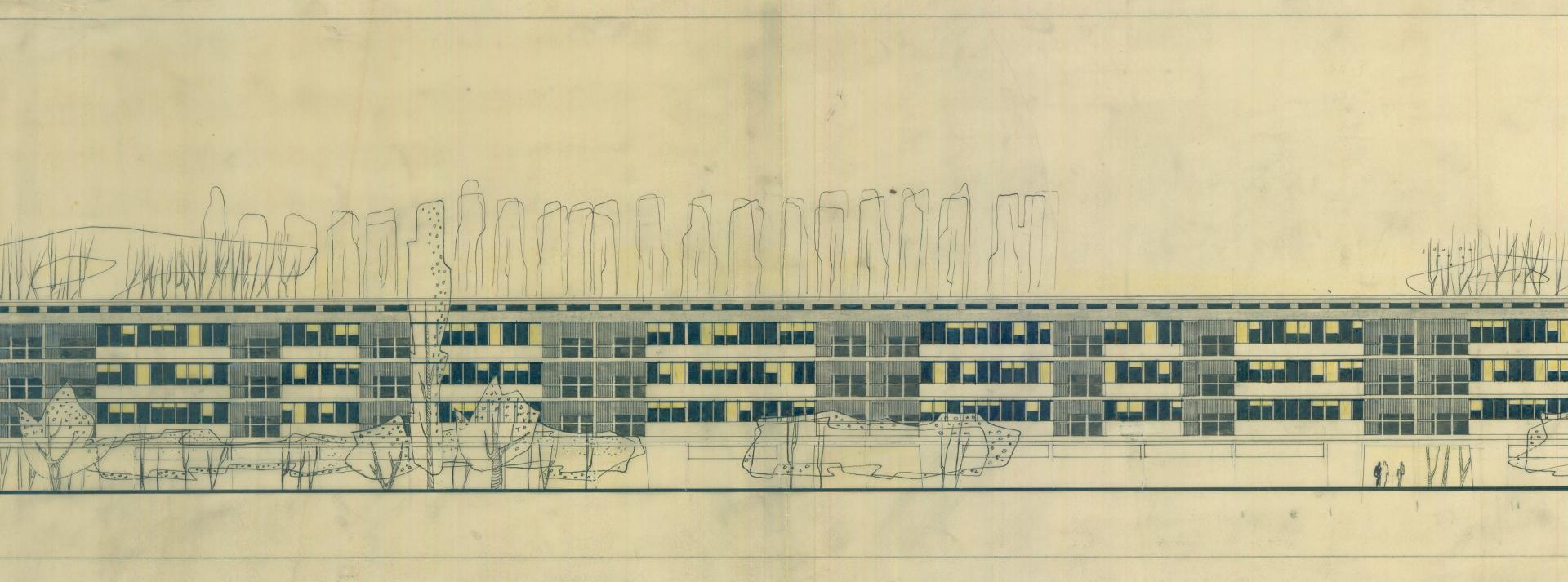

Cité de la Muette, Drancy, 1931-1934, Eugène Beaudoin et Marcel Lods

Unité d'habitation de Marseille, 1947-1952, Le Corbusier, maquette de la coupe transversale sur deux appartements

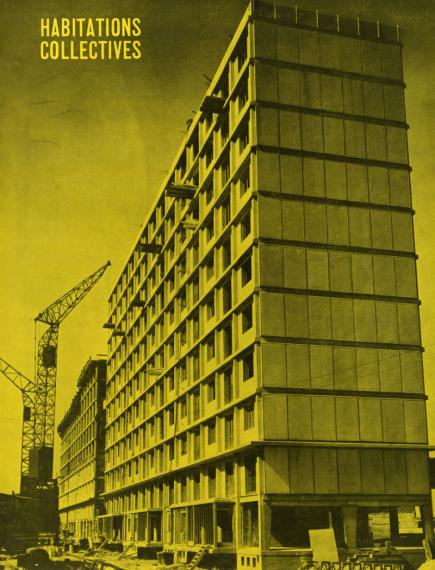

Numéro spécial « Habitations collectives », L'Architecture d'aujourd'hui, décembre 1952

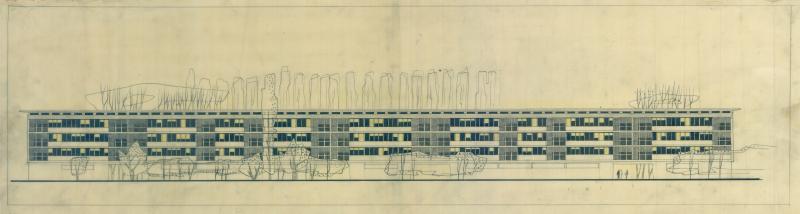

Résidence du Parc, Croix, Jean Dubuisson, étude de façade

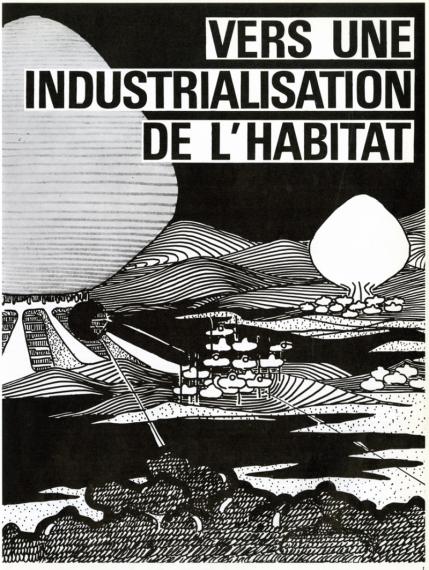

« Vers une industrialisation de l'habitat », L’Architecture d'aujourd'hui, février-mars 1970

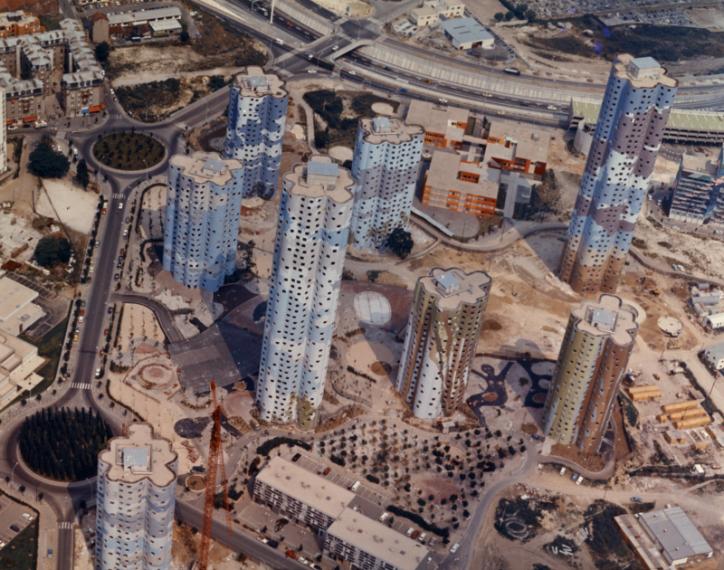

Quartier Pablo Picasso, Nanterre, 1972-1979, Émile Aillaud

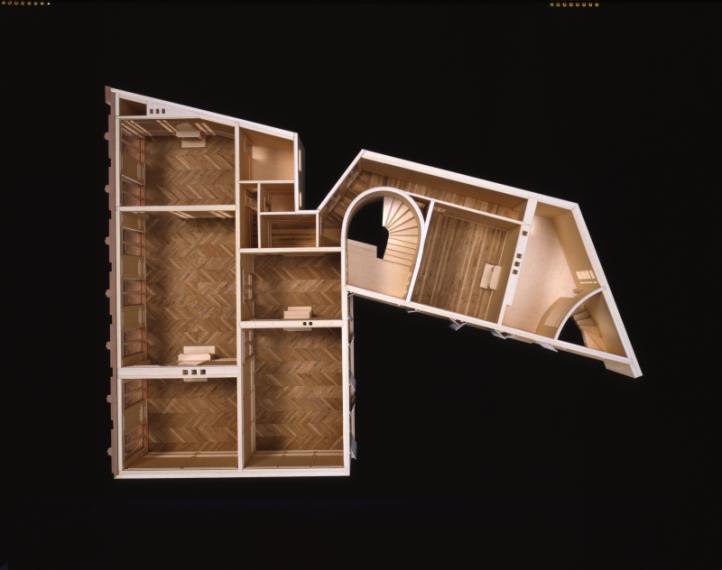

Ensemble d'habitation Les Hautes Formes, Paris, 1975-1979, Christian de Portzamparc, Georgia Benamo, maquette

Immeuble d'habitation Nemausus I, Nîmes, 1985-1987, Jean Nouvel, Jean-Marc Ibos, maquette